蓝思科技是全球消费电子、新能源智能汽车电子视窗防护及结构件领域的龙头ODM企业, 2023年公司垂直整合布局成效显著,新业务加速放量。创始人周群飞女士于2003年创立蓝思科技,公司总部位于湖南省长沙市,2015年公司在深交所创业板挂牌上市。公司以智能制造为基础,以新材料、新技术、新装备、新领域为牵引,率先在全球将玻璃、蓝宝石、陶瓷等新材料导入消费电子、智能汽车触控面板和结构件领域。2023年公司智能手机与电脑类业务营业收入449.01亿元,同比增长17.50%,结构件和模组领域市场份额稳居领先地位,组装业务增长势头良好,新能源汽车及智能座舱类业务营业收入49.98亿元,同比增长39.47%。其中中控模组、仪表面板、智能B柱与C柱等新产品得到了多家客户的认证,陆续进入批量生产阶段。

消费电子企稳回暖,行业呈现一定复苏态势。智能手机:苹果手机24Q3增长稳健,增速相比24Q2有所放缓;PC:全球PC市场延续正增长趋势,增速持平,在接下来的12个月里,Windows PC的安装基础的很大一部分仍然需要更新,因为在Windows 10于2025年10月的生命周期结束之前,大部分Windows PC的安装基础仍需更新。

公司为苹果结构件模组核心供应商,有望受益AI创新带动需求增长 折叠屏创新。苹果软硬件创新优势叠加积极部署AI,AI创新有望驱动成长。安卓折叠屏持续渗透,苹果积极布局折叠屏技术后续有望带动行业市场空间扩容,公司在折叠屏赛道持续布局新材料、新技术,包括UTG、CPI等核心技术,有望积极受益于折叠屏产品创新。

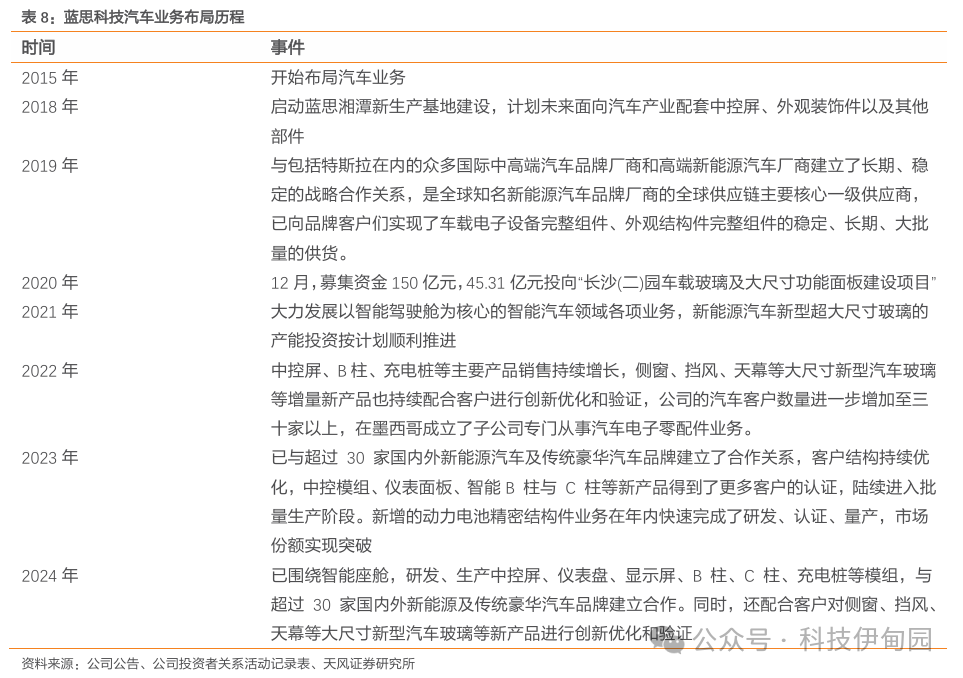

汽车电动化、智能化持续渗透,蓝思科技新能源业务有望受益于汽车智能化、电动化转型和横向扩充产品品类单机价值量持续提升。2023年,蓝思科技新能源汽车及智能座舱类业务实现营业收入49.98亿元,同比增长39.47%。目前公司已与超过30家国内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系,成功切入了包括特斯拉和比亚迪在内的主要制造商的供应链,同时与宝马、理想、蔚来等传统及新兴车厂建立了密切的合作关系,客户还包括如奔驰、大众等,客户结构持续优化。其新能源汽车主要产品包括中控屏、仪表盘、智能B柱、智能C柱、充电桩等,陆续进入批量生产阶段。公司将不断拓展与现有客户合作领域,并不断发展新客户,进一步丰富公司的客户资源、产品结构。

投资建议:预计公司24/25/26年分别实现营收729/918/1129亿元,实现归母净利润36/55/72亿元。我们认为公司有望受益于消费电子上行周期,结构件环节充分受益于ID创新,按照1倍PEG估值,对应目标价39元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示:消费电子需求不及预期、消费电子创新不及预期、新能源车价格压力影响供应商盈利能力、下游产品推出节奏不及预期、地缘政治风险&客户集中度高风险

1. 蓝思科技:国产结构件模组龙头,产业布局不断延伸

1.1. 深耕消费电子外观件,产业布局不断延展

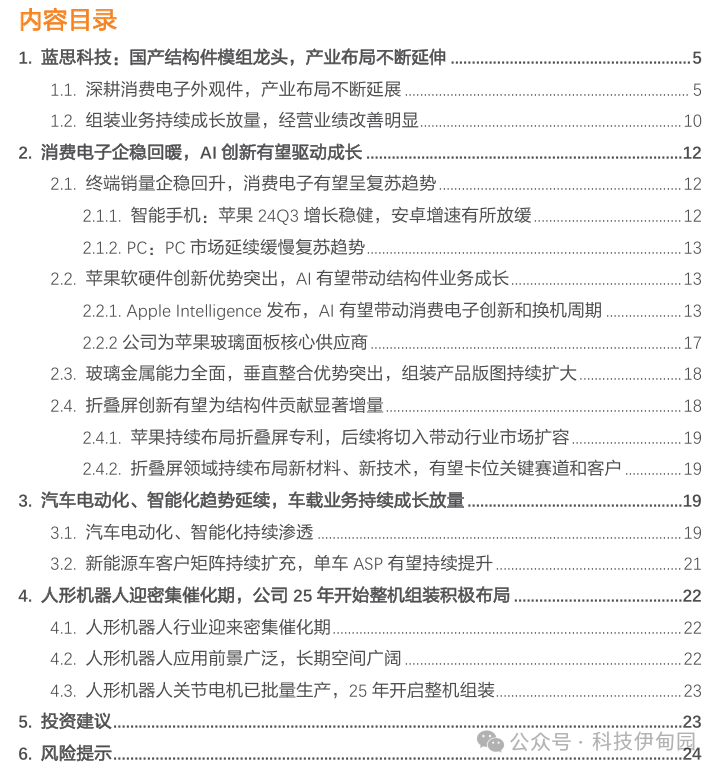

蓝思科技是全球消费电子、新能源智能汽车电子视窗防护及结构件领域的龙头企业。创始人周群飞女士于2003年创立蓝思科技,公司总部位于湖南长沙市,2015年公司在深交所创业板挂牌上市。公司以智能制造为基础,以新材料、新技术、新装备、新领域为牵引,率先在全球将玻璃、蓝宝石、陶瓷等新材料导入消费电子、智能汽车触控面板和结构件领域。

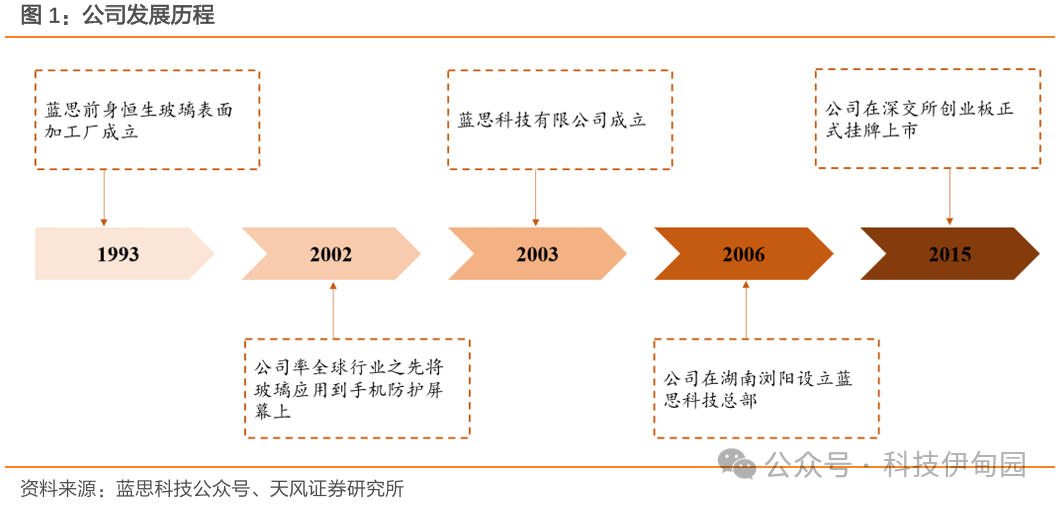

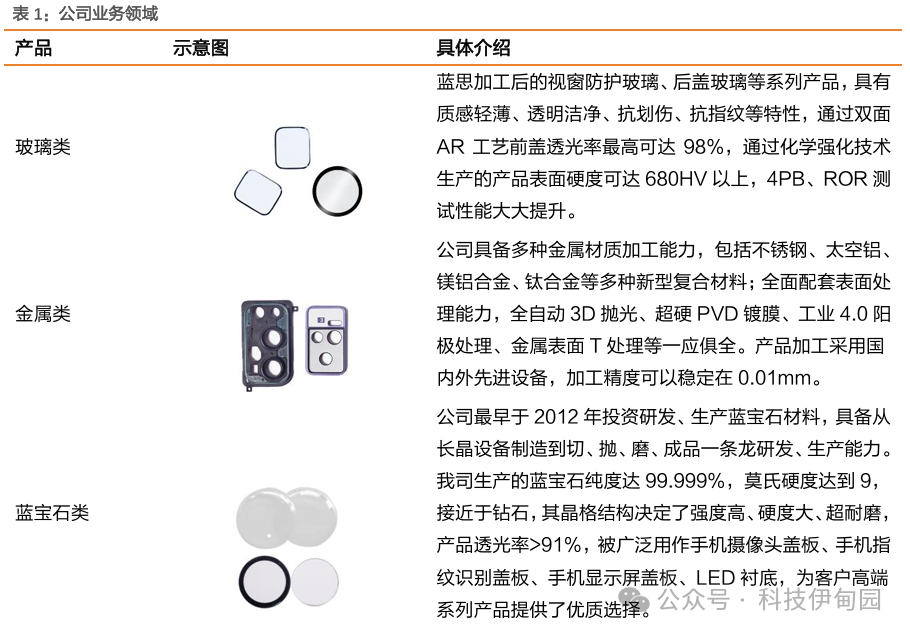

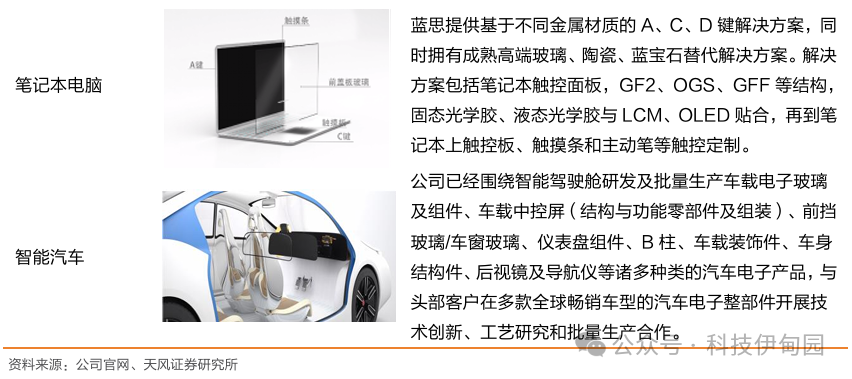

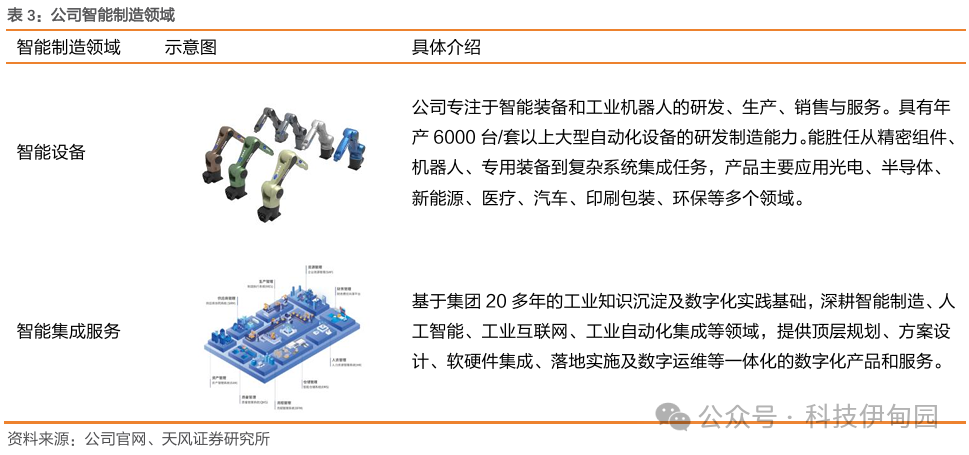

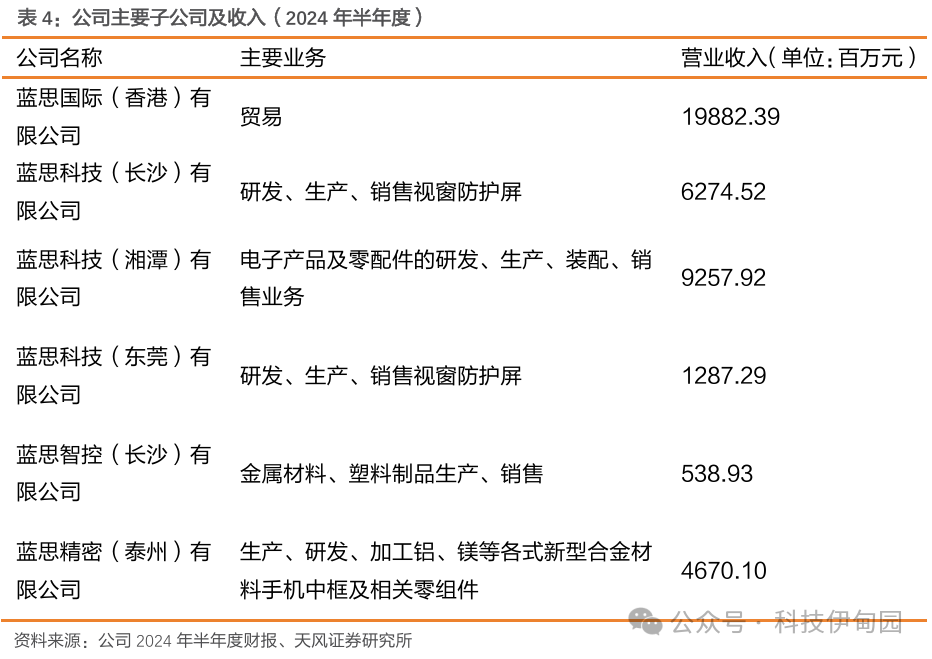

蓝思垂直整合布局优势明显,面向多个下游细分领域发展。蓝思科技主营业务涉及中高端智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、新能源汽车、智能家居家电、光伏产品等领域。产品涵盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属、塑胶等材质的防护面板、触控模组、生物识别等外观结构及功能组件,以及配套辅料、工装夹具模具、生产设备、检测设备、自动化设备,和蓝思自主研发的运营系统,垂直整合布局优势明显。

公司横向产品线拓展能力和产业链垂直整合能力扩大了发展空间。在消费电子、新能源汽车等领域,公司在产品线拓展方面取得了长足进步,已成为提供设计、研发、生产、系统组装等全方位服务的一站式 ODM 精密制造平台。此外,公司不断深入供应链垂直整合,积极布局相关原辅材料、专用设备、系统集成等上下游产业,优化成本、效率和良率,并培育、投资了多个具有良好成长潜力与核心竞争力的子公司或业务模块,围绕主业构建了良好的产业生态,为公司持续、健康、快速发展注入新的动力。

公司总占地面积近900万平米,并在国内外多处布局。公司在湖南、广东、江苏和越南等地区和国家拥有9大研发生产基地,自建办公、厂房建筑面积近900万平米,提供就业岗位超13万个,总资产近800亿元。公司具备专用装备研制、新材料生产、各类元器件、结构件、电子件加工,及智能终端产品整机组装一站式服务能力,是全国电子信息行业拥有较完整产业链的上市企业之一。

蓝思注重技术创新,不断拓展新产品、新技术、新材料的研发和应用。公司研发、技术人员超2万人,2015-2023年研发投入超150亿元,拥有国家级企业技术中心。截至2023年底累计获得授权专利2231件,涵盖加工工艺、产品检测、设备开发、新型材料、工业互联网、生产数据化、智慧园区、企业资源管理等多个领域,专利数据行业领先。2023 年 10 月,蓝思成立了“蓝思创新研究院”,以科技创新为引领,以市场需求为导向,统筹集团科研项目,凝聚各界科研力量,打造一个开放、共享、协同的科研创新平台。在此基础上,加强同国内外客户探讨研发新技术与新产品,聚焦脆性材料、金属材料的研发与应用,以及光学应用、新能源、镀膜技术、触控模组、智能制造、整机设计、人工智能等新项目、新材料、新工艺、新设备,为公司开拓新赛道提前奠定技术基础。

公司在消费电子、新能源汽车领域深耕多年,拥有优质、丰富、稳定的国内外知名品牌客户。公司是手机精密玻璃防护屏的开创者,全球消费电子及智能汽车外观结构功能件及模组领域的创新者。公司客户包括苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、谷歌、Meta,特斯拉、宁德时代、宝马、奔驰、大众、理想、蔚来、比亚迪等知名企业。公司凭借行业知名度和技术积累,不断拓展合作并吸引新客户,丰富资源和产品结构。同时,在海外建立研发和生产基地,以更好地满足客户需求。

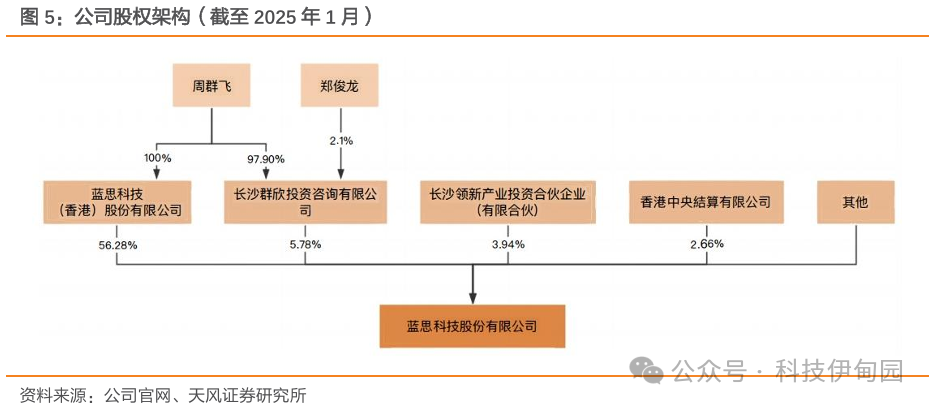

公司股权架构明晰,股权结构稳定。周群飞女士及其一致行动人郑俊龙是公司实际控制人。截止2024第三季度,蓝思科技(香港)有限公司持有蓝思科技集团56.28 %股份,此外长沙群欣投资咨询、长沙领新产业投资、香港中央结算所分别持有集团5.78%、3.94%、2.66%股份。周群飞女士持有100%蓝思科技(香港)有限公司股权和97.90%长沙群欣投资咨询有限公司股权,副董事长郑俊龙持有长沙群欣投资咨询有限公司2.1%的股份,以及直接持有蓝思科技股份有限公司0.07%股份。

1.2. 组装业务持续成长放量,经营业绩改善明显新发展

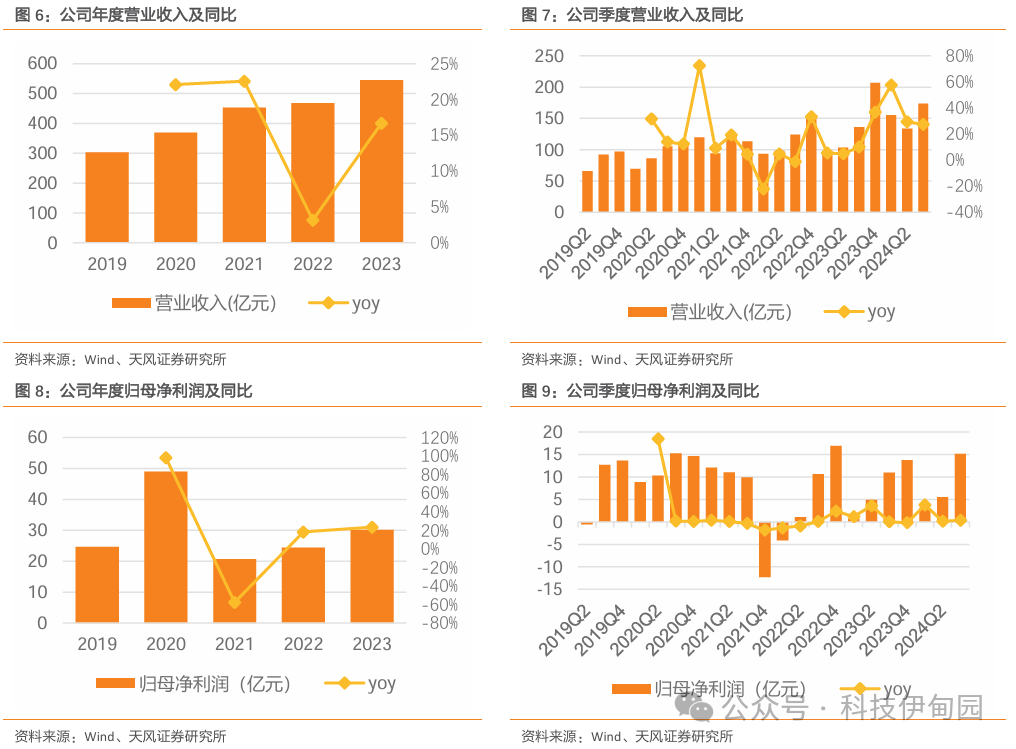

近五年公司营收稳步提升。2023年,公司实现营业收入544.91亿元,同比增长16.69%;实现归母净利润30.21亿元,同比增长23.42%。2024Q1,国内外消费电子及新能源汽车客户的中高端新品需求旺盛,公司节假日仍加班加点,零部件与组装业务齐头并进,市场份额稳中有升。24Q3蓝思科技实现营业收入173.61亿元,同比增长27.37%,创历年同期新高;归母净利润15.10亿元,同比增长37.85%;资产负债率上升至41.34%。

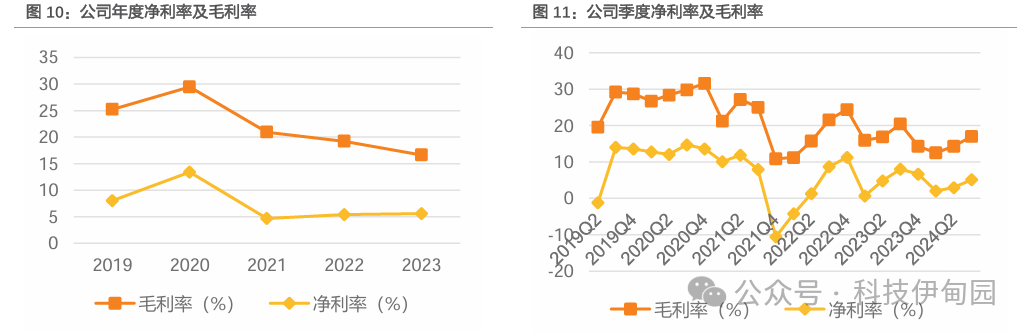

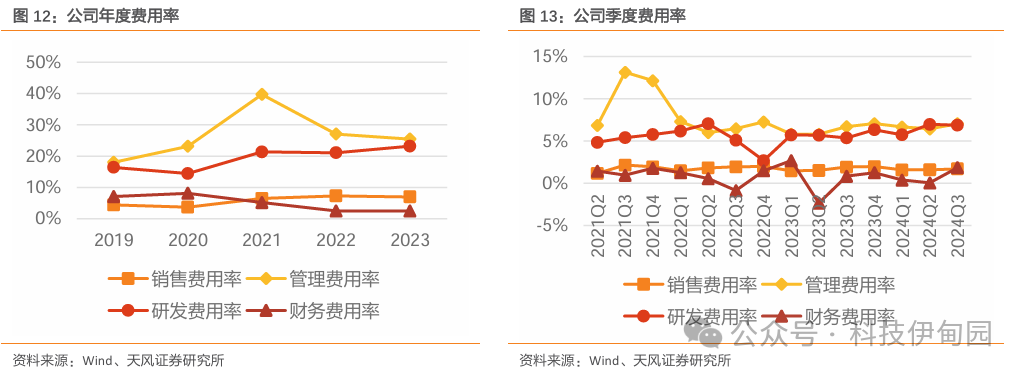

公司净利润在2021年下跌后企稳,管理费用也在2021年后下降。公司净利率从2021年的4.68%增长至2023年的5.58%。公司将生产制造与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术进行深度融合,大幅提高数据自动化采集分析和反向控制水平,提高生产效率和良率,降低生产管理成本。此外,公司实行精益化管理,费用控制持续取得成效。2023年,公司销售费用同比下降4.79%,管理费用同比下降6.02%,财务费用同比下降0.68%。

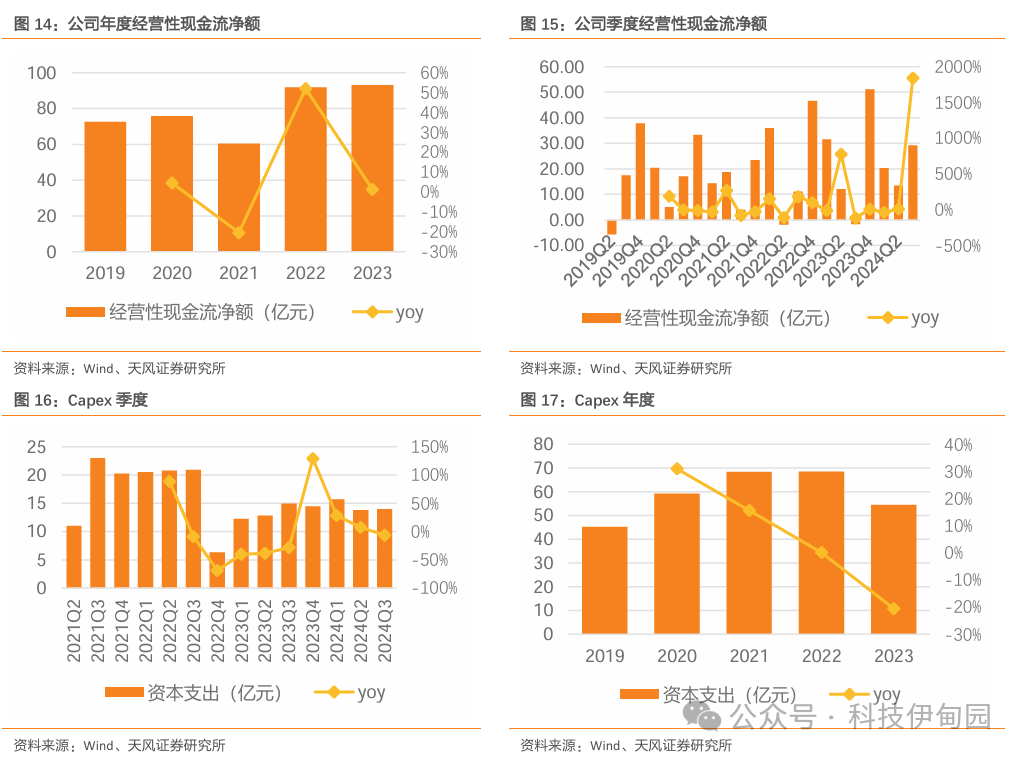

经营性现金流提升明显,近期资本支出减少。受益于公司不断垂直整合产业链、加大研发创新力度,公司经营性现金流充裕。2023年经营活动产生的现金流量净额93.00亿元,同比增长1.30%。此外,公司继续加大资本投资力度,2024Q3资本支出为13.97亿元,同比变动-6.57%,环比变动-7.02%。

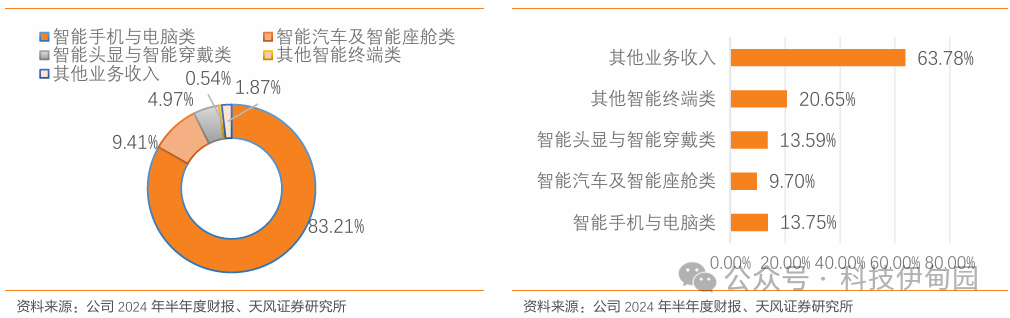

营利双增,主营业务稳扎稳打。2024H1营业总收入288.67亿元,同比增长43.07%;归母净利润8.61亿元,同比增长55.38%;扣除非经常性损益后的净利润6.63亿元,同比增长46.21%,基本每股收益0.17元,同比增长54.55%;主营业务表现亮眼。

2. 消费电子企稳回暖,AI创新有望驱动成长

2.1. 终端销量企稳回升,消费电子有望呈复苏趋势

2.1.1. 智能手机:苹果24Q3增长稳健,安卓增速有所放缓

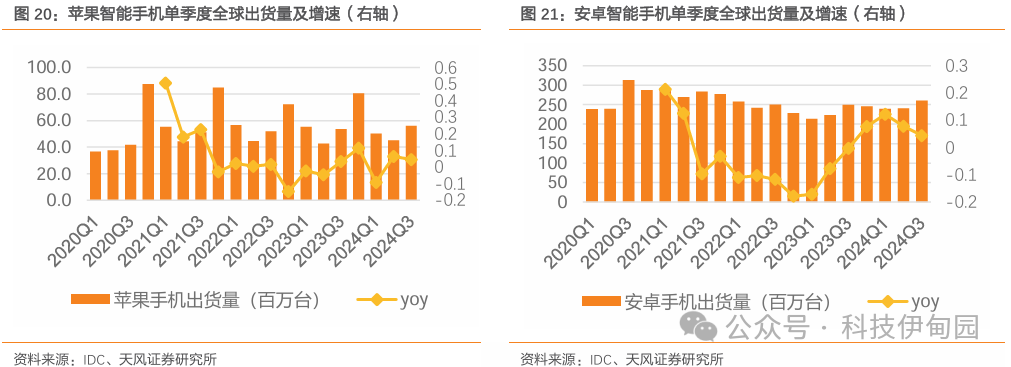

1)苹果手机24Q3增长稳健,增速相比24Q2有所放缓,24Q1苹果手机出货量有所下降,为50.1百万台,yoy-9.2%,部分受到22Q4供给受限部分需求递延导致23Q1高基数影响;24Q2苹果手机出货量为45.2百万台,yoy 6.4%;24Q3苹果手机出货量为56百万台,yoy 4.5%,增速有所放缓;

2)安卓增速有所放缓,受基数效应和2024年部分品牌高端旗舰机型较前一年推出节奏有所推迟影响:24Q2销量2.4亿台,与Q1总体持平,yoy 7.8%;24Q3安卓手机的销量为2.6亿台,yoy 4.4%,增速有所放缓。2023年mate 60 8月发布,2024年mate旗舰系列推出节奏有所推迟。

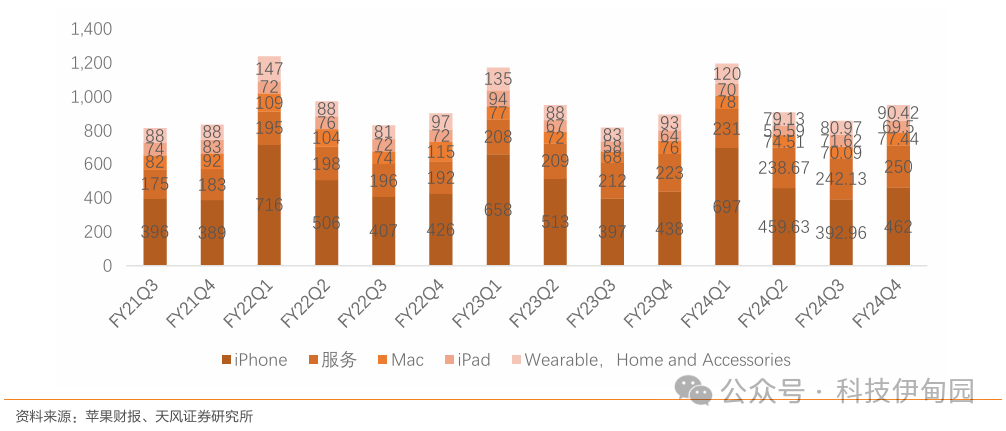

FY24Q4 iPhone收入创季度新高,同比增长6%,iPhone收入在各个地区都有增长。随着Apple intelligence的引入,iPhone新时代开启。iPhone活跃安装数在总量以及各个地区都创历史新高。FY24Q4中国地区的收入基本持平,部分受益于汇率因素的改善。

国内智能手机市场复苏有所放缓,后续有望受益于新机效应(搭载高通Gen 4的安卓旗舰机型,小米15等于10月底陆续推出)复苏。2024年1-9月,国内市场手机出货量2.20亿部,同比增长9.9%,9月国内市场手机出货量2537.1万部,同比下降23.8%。2024年1-9月,国产品牌手机出货量1.88亿部,同比增长15.2%;9月,国产品牌手机出货量2035.9万部,同比下降18.4%。

2.1.2. PC:PC市场延续缓慢复苏趋势

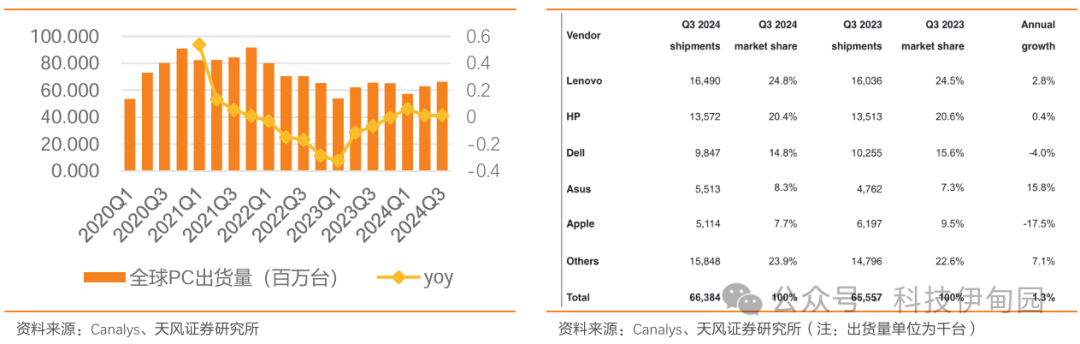

全球PC市场延续正增长趋势,增速持平。2024Q3,PC出货量为66.4百万台,yoy 1.3%,相比于Q2季度yoy 1.2%增速持平。分品类来看,笔记本电脑出货量(包括移动工作站)达到5350万台,同比增长2.8%,而台式机出货量(包括台式工作站)同比下降4.6%,达到1290万台。在接下来的12个月里,Windows PC的安装基础的很大一部分仍然需要更新,因为在Windows 10于2025年10月的生命周期结束之前,大部分Windows PC的安装基础仍需更新。

2.2. 苹果软硬件创新优势突出,AI有望带动结构件业务成长

2.2.1. Apple Intelligence发布,AI有望带动消费电子创新和换机周期

苹果发布Apple Intelligence重新定义端侧AI体验,看好跨应用能力和注重隐私保护,AI有望带动消费电子创新和换机周期。

Apple Intelligence 为 iPhone、iPad 和 Mac 引入强大的生成式模型:1)理解和创造语言的全新能力:iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 内置可以全系统调用的新工具 Writing Tools,让用户能在几乎任何场景下对文本进行改写、校对和摘要,包括邮件、备忘录、Pages 文稿和各类第三方 app。最新的邮件app新增格外便利的电子邮件置顶功能,显示最紧急的电子邮件。Priority Notifications 会出现在分组通知的最上方,向用户提示最为重要的事项,还有内容摘要帮助用户快速浏览大量或已分组的通知,直接在锁定屏幕上显示详细信息;2)强大的图像功能:Apple Intelligence 为用户提供乐趣无穷的图像创作功能,借助于 Image Playground,用户可在数秒间创作出有趣的图像,且有动画、插画、手绘三种样式可以选择。Image Playground 使用简单,并且直接内置在信息等多款 app 中; 3)照片新功能让用户更得心应手:在Apple Intelligence的辅助下,查找照片和视频变得更加便捷,用户可直接使用日常语言查找特定的照片,也能在视频片段中查找特定情景,可以直接跳转至视频中的相关片段处。

Apple Intelligence 安全架构,全方位保护用户隐私。

➢本地端侧模型调用:Apple Intelligence 强调在设备本地进行处理,以确保用户数据的隐私和安全。许多模型完全在设备上运行,利用设备的神经引擎(Neural Engine)来处理任务。

➢私有云计算:对于需要更多计算能力的复杂请求,Apple Intelligence 使用Private Cloud Compute(PCC)来扩展计算能力。这些云端模型运行在由 Apple Silicon 驱动的专用服务器上,确保数据在传输和处理过程中保持加密状态,并且在任务完成后立即删除。

➢云端第三方模型调用:Apple 还与 OpenAI 合作,将 ChatGPT 集成到其平台中。用户可以通过 Siri 或系统内的写作工具访问 ChatGPT 的功能。这些请求在发送到 ChatGPT 之前会征得用户同意,并且用户的 IP 地址会被隐藏,OpenAI 不会存储这些请求。

凭借深刻的人机交互理解、强大的芯片自研能力和硬件创新能力和领先的软件系统优化能力,苹果推动了消费电子硬件平台本地AI功能的落地,用于改善硬件性能和提升用户使用体验。

1)深刻人机交互理解:苹果目前有五大操作系统,分别是用于 iPhone 的 iOS、iPad 的 iPadOS、Mac 的 macOS、Apple Watch 的 watchOS、Apple TV 的 tvOS、vision Pro的visionOS。苹果操作系统的AI应用提高了相关产品的性能,大幅改善了终端用户的体验。如Vision Pro通过取消目前VR头显普遍配备的手柄,改用“视线捕捉 手势 语音”的多模态交互方式将人机交互推向增强现实时代。

2)强大芯片自研能力:AI芯片成为苹果的硬件杀手锏。苹果的面部识别、AR物体侦测、Animoji脸部追踪等任务都依赖于AI芯片, 开发人员可以使用它来运行之前训练过的ML模型,从而释放CPU和GPU来专注于更适合他们的任务。2014年苹果在新一代架构芯片Soc的开发中加入专门的AI芯片,在此之前,苹果的AI算力是由“CPU GPU”实现,其AI芯片的设计思路则是由CPU和GPU处理的AI任务转向由专门的AI芯片进行处理,最终将芯片集成到终端设备上。

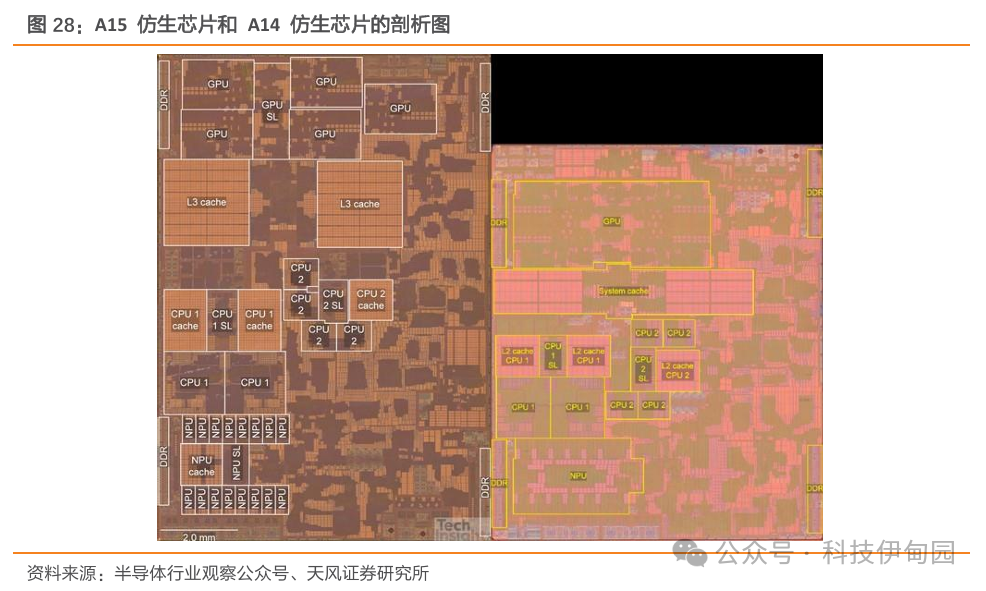

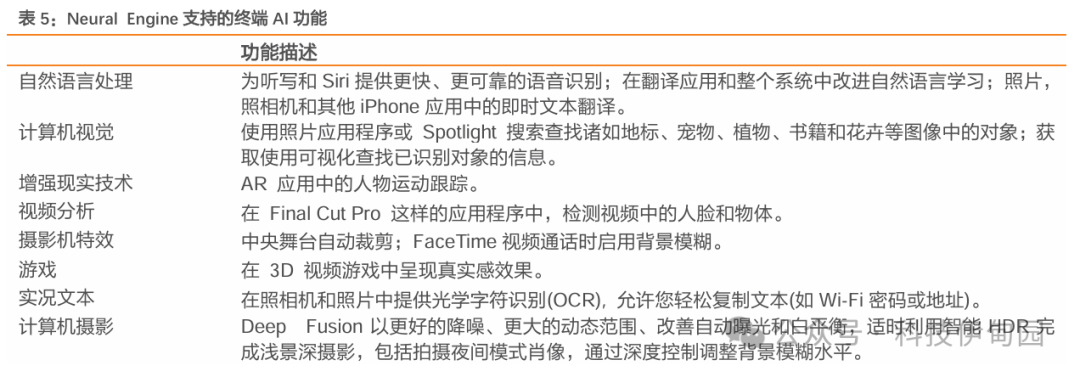

Apple Neural Engine可在Apple设备上高效执行深度神经网络,加速机器学习(ML)和人工智能(AI)算法,提供比主CPU或GPU更大的速度、内存和功耗优势。2017年苹果的A11 Bionic正式发布,A11采用10nm工艺制程、六核CPU、自研三核心GPU设计,并首次搭载神经网络引擎处理器单元(Neural Network Processing Unit,NPU),开启移动终端的AI时代。目前苹果芯片已更新至A18,AI算力不断进化。同时第一批面向Mac的M1、M1 Pro和M1 Max芯片具有与A14相同的ANE,首次将先进的硬件加速机器学习和人工智能引入macOS平台。ANE使自然语言处理和图像分析等高级设备上功能成为可能,而无需接入云或使用过多的电力。

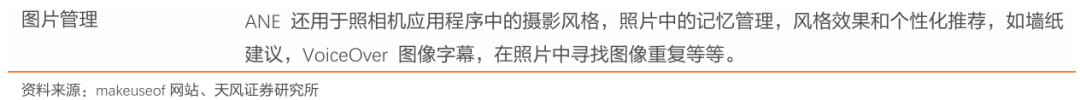

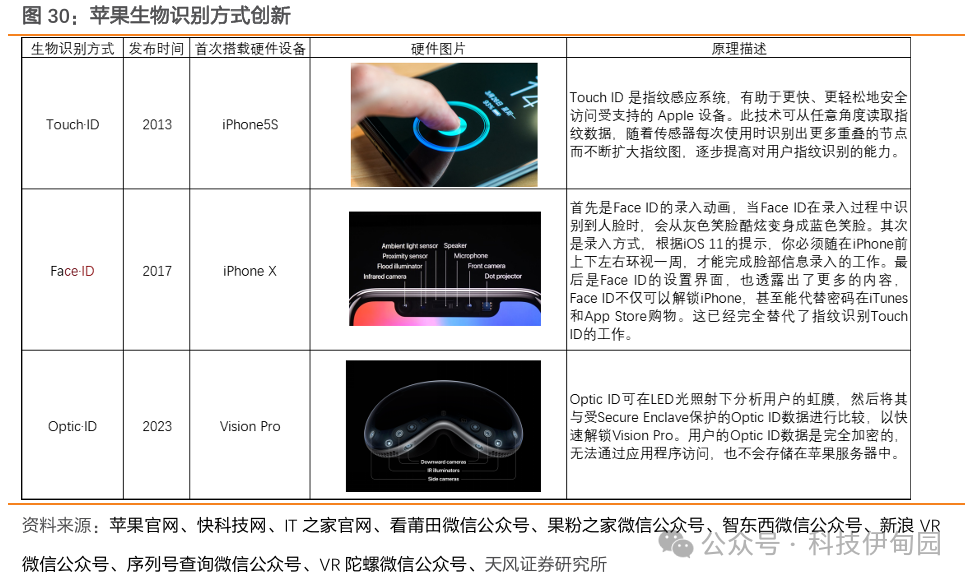

3)硬件创新的能力:消费电子本地AI功能颠覆性创新对于软硬件协同创新能力要求极高。面部识别是AI领域的重要应用,是生物识别身份验证的高级形式之一,能够使用面部特征来识别和验证人,自iOS10以来,苹果开始把基于深度学习的人脸检测方法Face ID融入系统中。Face ID在智能手机上的实现会同时面临算法和硬件层面的问题:①深度学习作为操作系统的一部分会占用系统闪存存储空间、运行时会占用GPU&CPU算力资源和内存资源、计算过程需要高效&不能有大幅的功耗增加(通过NPU减少对于系统硬件资源的占用);②兼顾隐私保护(面部数据只保留在终端设备)&识别精准度(百万分之一)对于算法和硬件提出更高的要求,苹果在刘海屏处提供了多个传感器、光学元件实现对于FaceID的支持,包括红外镜头、泛光感应元件、距离传感器、环境光传感器、点阵投影器等。

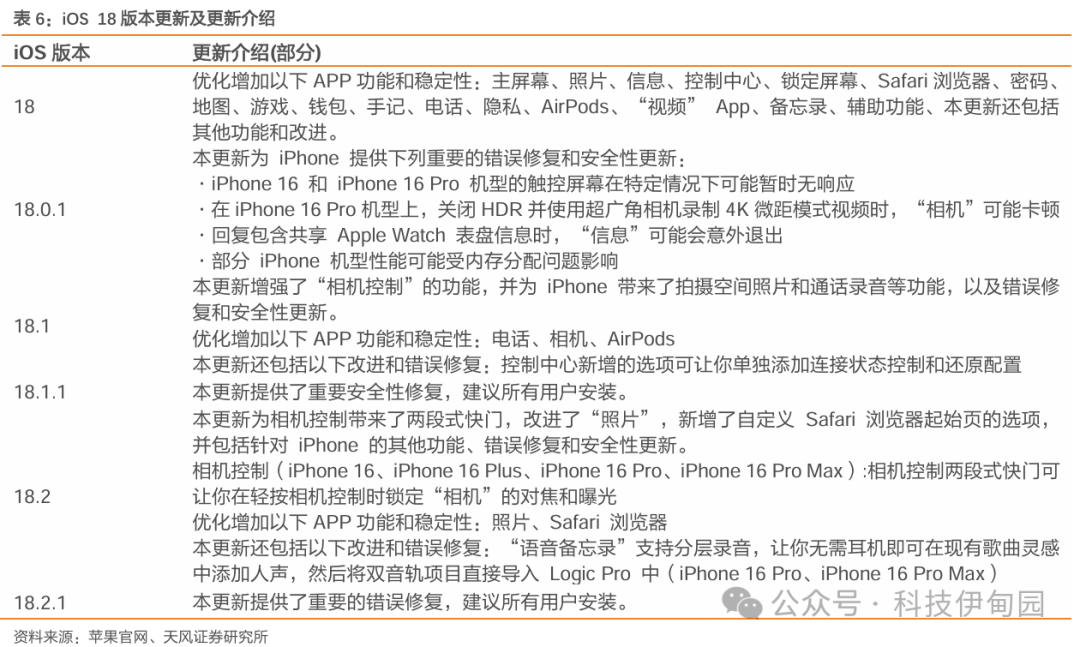

4)领先的软件系统优化能力:iOS 18的更新通过引入更强大的AI写作工具、智能图像处理功能以及上下文感知的命令执行能力,大幅提升了用户在文本编辑、多媒体创作和设备交互方面的效率,同时以本地化数据处理强化了隐私保护,为消费电子产品的创新和硬件性能优化提供了新的驱动力。自2024年WWDC发布以来,iOS18于同年9月开始推送,并在短时间内完成了18.0.1、18.1、18.1.1、18.2和18.2.1版本的迭代升级,预计2025年2月和4月将进一步推出18.3和18.4版本。快速而高效的版本更新显著优化了系统功能和用户体验,不仅强化了苹果产品的市场竞争力,还为消费电子领域的持续创新提供了强有力的技术支撑。

2.2.2公司为苹果玻璃面板核心供应商

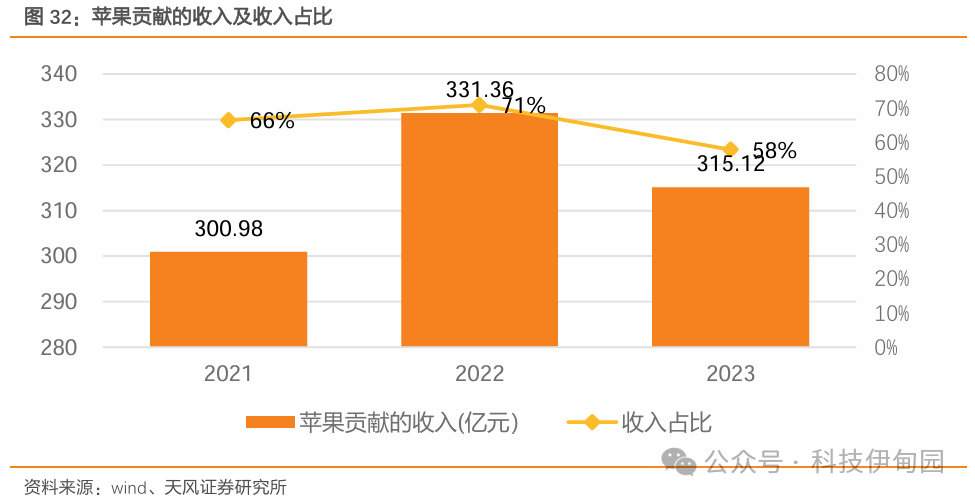

和苹果合作超18年,为苹果玻璃面板核心供应商。2024.10.23苹果公司首席运营官杰夫·威廉姆斯参观了蓝思科技位于长沙的工厂,在蓝思科技董事长周群飞的陪同下,考察了iPhone后盖玻璃组装产线及生产基地。蓝思科技作为苹果玻璃面板的核心供应商,与苹果合作已有18年,其产品质量和技术能力在供应链中具有重要地位。公司当日宣布将在江苏昆山新建昆山研究院,专注于苹果产品的研发支持。威廉姆斯高度评价蓝思科技的创新能力,认为昆山研究院将进一步提升双方的研发协作,为苹果产品的外观设计和技术突破提供强大助力。我们认为这次访问不仅彰显了蓝思科技在苹果供应链中的核心地位,也体现了苹果对蓝思科技在技术创新和智能制造领域贡献的高度认可。

2.3. 玻璃金属能力全面,垂直整合优势突出,组装产品版图持续扩大

玻璃金属能力全面,垂直整合优势突出,组装产品版图持续扩大。蓝思科技通过垂直整合布局,覆盖智能终端、智能穿戴、智能头显、新能源汽车及智能家居医疗设备等多个领域,为全球知名品牌提供整机组装和功能模组生产服务。公司在智能手机、新零售整机组装业务不断扩大。凭借高精度组装技术和微米级生产能力,蓝思科技持续提升良率和效率,在行业内保持竞争优势,助力客户高端产品量产并拓展市场份额。

一站式解决方案,垂直整合优势提升公司在组装环节竞争力。公司凭借在玻璃金属、蓝宝石、陶瓷等新材料领域的领先研发、设计与量产能力,以及在镀膜、触控、贴合、组装等技术上的综合优势,形成了全面的垂直整合体系。这种垂直整合使公司能够为客户提供从原材料加工到功能模组,再到整机组装的一站式解决方案。通过整合产业链各环节,公司有效提升了生产效率和产品质量,降低了生产成本,增强了对市场需求的快速响应能力。这种一站式服务模式不仅满足了客户对高品质产品的需求,也使公司在全球市场中具备更强的竞争优势。

2.4. 折叠屏创新有望为结构件贡献显著增量

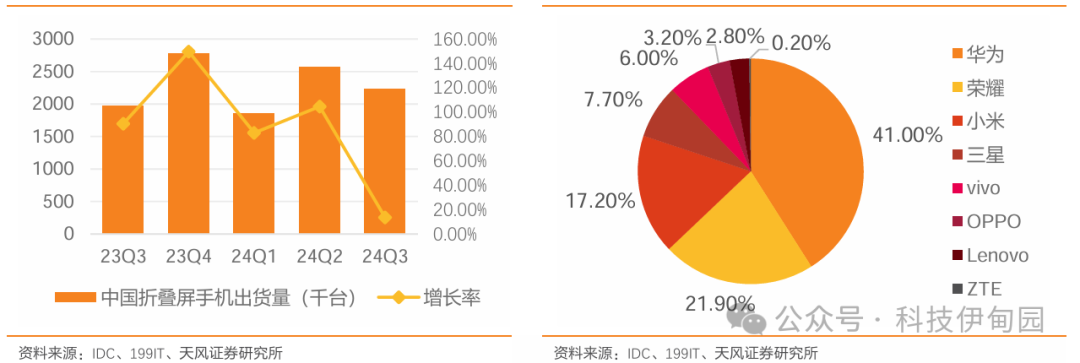

折叠屏渗透率持续提升。IDC预计至2028年中国折叠屏手机出货量将会超过1,700万台,五年复合增长率达到19.8%。中国厂商在折叠屏手机上的积极投入和布局,促使中国一直都是全球最大的折叠屏手机市场。IDC预计,未来中国折叠屏手机市场将会长期占据全球40%左右的市场份额。随着铰链、屏幕等相关技术的日渐完善,良品率得到提升,折叠屏手机的价格不断下探。而整机质量、轻薄度、屏幕折痕、待机时间和影像等使用体验方面都将得到不断改善,消费者的接受程度也越来越高。

IDC最新手机季度跟踪报告显示,2024年第三季度,中国折叠屏手机市场出货量约223万台,同比增长13.6%。虽然保持同比增长,但增速相比前八个季度明显放缓。2024年第三季度,华为稳居中国折叠屏手机市场份额第一,达41.0%,实现断层式领先。

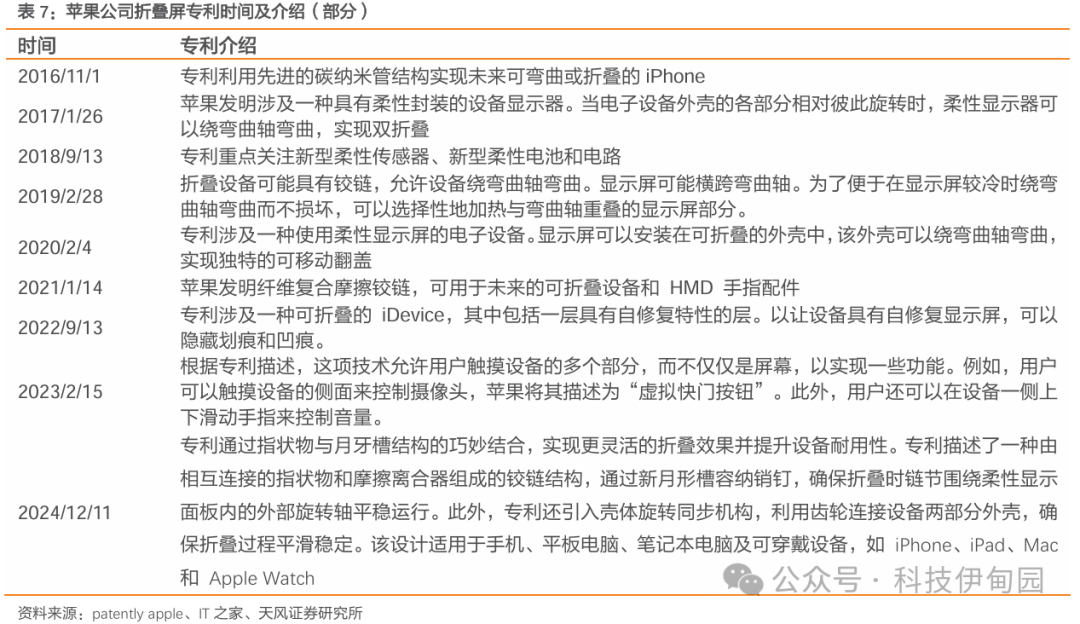

2.4.1. 苹果持续布局折叠屏专利,后续将切入带动行业市场扩容

2.4.2. 折叠屏领域持续布局新材料、新技术,有望卡位关键赛道和客户

公司在折叠屏赛道早有布局,凭借在玻璃、金属、蓝宝石等新材料研发及量产上的优势,积极开发 UTG(超薄玻璃)、CPI(彩色聚酰亚胺)等核心技术,支持折叠屏手机外观防护和功能优化。公司通过垂直整合的产业链能力,从材料研发到功能模组,再到整机组装,提供完整解决方案,满足客户需求。随着折叠屏手机市场的快速增长,公司在该领域的持续投入为其业务增长带来新动力,并在全球市场中占据重要地位。

3. 汽车电动化、智能化趋势延续,车载业务持续成长放量

3.1. 汽车电动化、智能化持续渗透

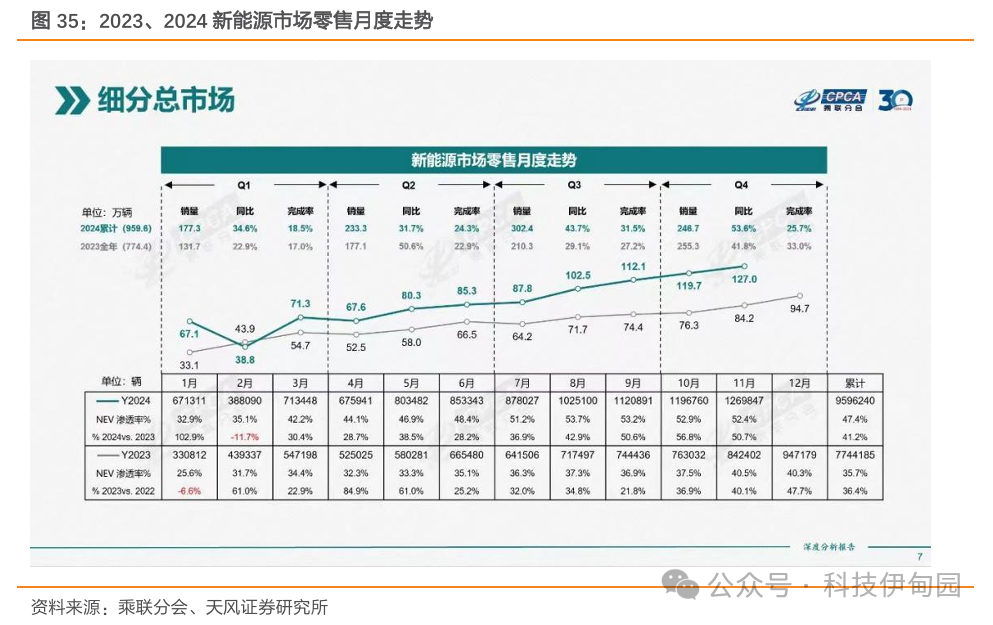

新能源车渗透率持续提升。乘联分会秘书长崔东树预计:2025年国内汽车市场零售预计2340万辆,同比增长2%;新能源乘用车零售预计1330万辆,同比增长21%,渗透率将达到57%。2024年1-11月国内新能源车零售渗透率为47%,11月达到52.4%,较去年同期提升12个百分点。全球范围内,2024年1-10月汽车销量为7421万辆,其中新能源汽车销量1407万辆,新能源车份额为19%,其中纯电动车占比12.2%,插电混动6.8%,油电混动6.4%。10月全球新能源车销量为180万辆,同比增长37%。

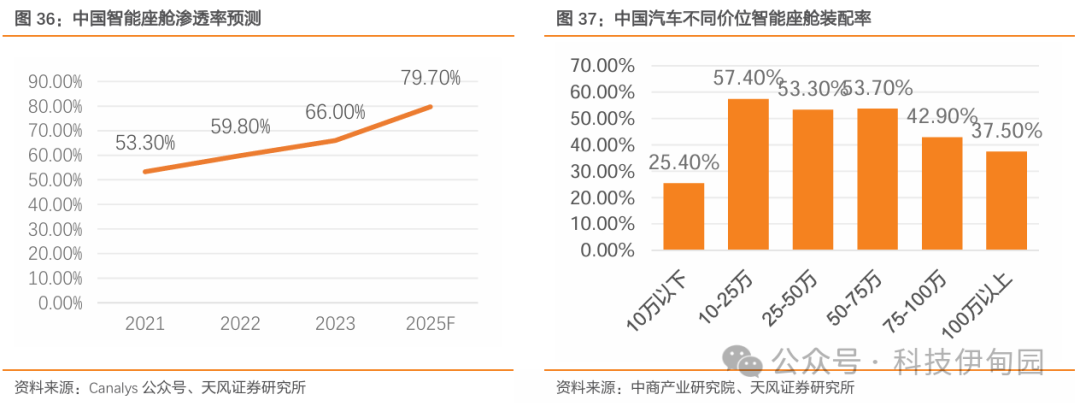

2025 年中国市场智能座舱的渗透率或将达到 80%。根据Canalys报告,随着视觉算法推广提升实际应用体验,以及感知决策硬件成本下降,推动L2 高阶驾驶辅助系统(ADAS)加速落地。预计到2025-2026年,城市导航辅助驾驶系统(NOA)预计将快速下探至15万元以下的市场。中国市场智能座舱的渗透率自2022年稳步提升,2023年达到66%,预计在2025年达到80%。中商产业研究院发布的《智能网联汽车系列专题之中国智能座舱产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示,智能座舱在新车中渗透率最高的价位区间为10-25万元,达到57.4%。智能座舱在新车中渗透率较低的价格区间为10万以下与100万以上,渗透率分别为25.4%、37.5%。未来随着智能座舱成本进一步的降低、旧款车型开始换代,我国智能座舱装配率还有很大的提升空间。

2023年智能座舱领域更硬核、更细腻、更互联,2024年流行大模型、多模态交互、舱驾合一。2023年智能座舱领域发展整体趋势偏向于更硬核、更细腻、更互联的一些场景体验、场景能力增强,以及有更多的科技和智能加持。首先在HMI (人机界面)方面,在视觉层面,可视化、立体化和氛围感是一个新的视觉呈现方式,而交互层面体现在类手机交互、多模/空间交互上;在场景层面,有更多细腻的场景闭环体验、更多的自动场景,例如自动寻找停车位,自动空调;在生态的补充方面,除了原先传统的应用商店之外,很多车企在深度手机生态融合方面进行发力;另外在整车智能、设备互联以及更多的人文关怀层面,以及新能源、车的能源管理和补能体验方面都在进步。

3.2. 新能源车客户矩阵持续扩充,单车ASP有望持续提升

蓝思科技新能源业务有望受益于汽车智能化、电动化转型和横向扩充产品品类单机价值量持续提升。

客户:公司已与超过30家国内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系,成功切入了包括特斯拉和比亚迪在内的主要制造商的供应链,同时与宝马、理想、蔚来等传统及新兴车厂建立了密切的合作关系,客户还包括如奔驰、大众等,客户结构持续优化。

产品:其新能源汽车主要产品包括中控屏、仪表盘、智能B柱、智能C柱等,这些新产品得到了更多客户的认证,陆续进入批量生产阶段。汽车业务增长迅速,业绩持续放量。公司将不断拓展与现有客户合作领域,并不断发展新客户,进一步丰富公司的客户资源、产品结构。

4. 人形机器人迎密集催化期,公司25年开始整机组装积极布局

4.1. 人形机器人行业迎来密集催化期

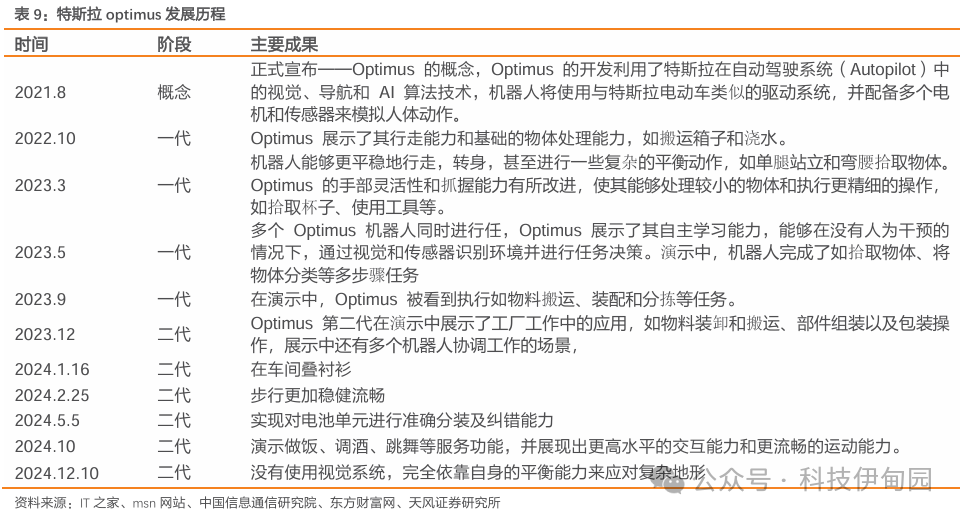

2025年,人形机器人行业迎来密集催化期,技术突破与商业化应用的进程加速推进。特斯拉计划推出Optimus人形机器人量产版本,标志着人形机器人从概念验证迈向实际应用。广汽集团的第三代人形机器人GoMate预计实现量产,并将在广汽集团内部应用场景开展整机示范应用,展示国产机器人在商业场景的落地能力。在2025年国际消费电子展(CES)上,多家领先企业将展示人形机器人新产品和技术,涵盖家庭服务、医疗护理和智能交互等领域,成为行业发展的重要展示窗口。同时,英伟达宣布推出专为人形机器人设计的紧凑型计算机Jetson Thor,以提供高效的AI训练工具,进一步推动机器人技术和应用的进步。这些关键事件的集中爆发将成为行业发展的重要催化剂,为技术革新和商业化应用注入强劲动力。

4.2. 人形机器人应用前景广泛,长期空间广阔

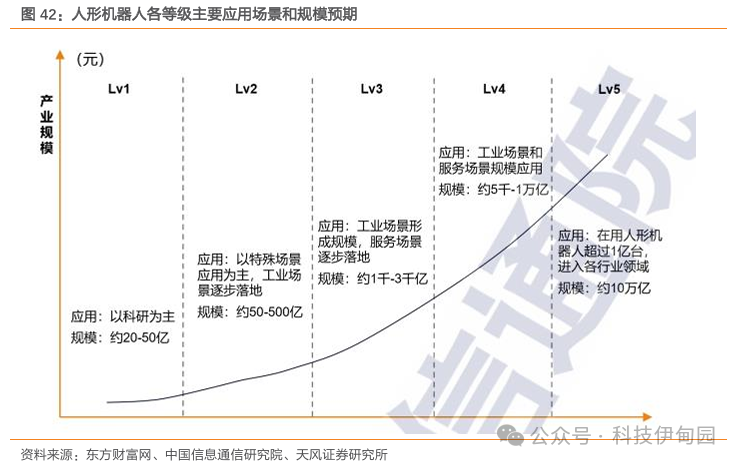

根据中国信息通信研究院研究,人形机器人能力等级划分,人形机器人功能实现分为五个等级:Lv1为基础能力(走、跑、跳、初步交互);Lv2为初级智能(特定场景下完成特定功能);Lv3为场景智能(特定场景完成大部分非结构化任务);Lv4为多场景适配(不少于三个场景完成非结构化任务);Lv5为全面智能(具备具身智能,可简单学习完成各类任务)。

目前全球人形机器人普遍停留在Lv1阶段,少部分企业正在探索Lv2功能,主要向服务领域拓展。如2024年5月,特斯拉Optimus实现工厂电池单元分装及纠错能力;10月展示做饭、调酒、跳舞等服务功能,交互与运动能力显著提升。

人形机器人市场空间广阔,长期市场空间有望超过10万亿。2028年前,全能型机器人以Lv1为主,市场规模约20至50亿元;2035年前进入Lv2阶段,市场规模提升至50至500亿元;2040年前进入Lv3阶段,市场规模达1千至3千亿元;2045年前达到Lv4水平,市场规模5千至1万亿元;2045年后全面实现Lv5,市场规模达10万亿元级别,行业渗透率显著提升。

4.3. 人形机器人关节电机已批量生产,25年开启整机组装

人形机器人零部件模组积极布局,人形机器人关节电机已批量生产,25年开启整机组装,有望卡位高成长赛道。公司近年来积极布局人形机器人领域,依托其在触控模组、显示模组、新材料及精密结构件制造方面的技术优势,开展与国内外头部人形机器人企业的合作,重点研发人形机器人所需的关节、躯干及面罩等核心零部件。公司已实现关节电机的批量生产,并计划于2025年启动人形机器人整机组装和规模化量产,以实现商业化落地。此外,公司通过旗下智能机器人子公司积累的技术与经验,进一步拓展人形机器人产业链布局,推动产品集成和生态闭环的形成,有望在未来人形机器人市场竞争中占据有利地位。

5. 投资建议

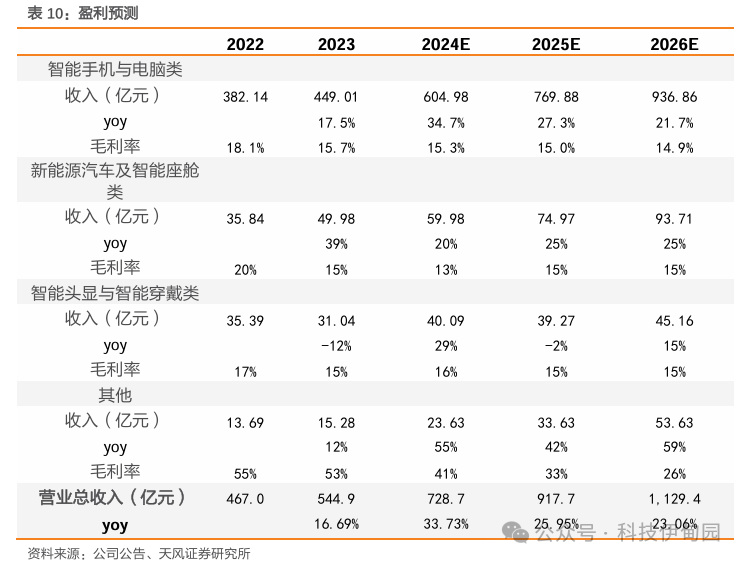

公司为消费电子结构件模组龙头,金属、玻璃、蓝宝石等能力全面,现已形成“零部件 模组 整机组装”的新格局,具备了ODM、模组、结构件生产制造能力,有望充分受益于安卓需求复苏 苹果AI创新,同时公司积极拓展车载业务不断延展产业布局。预计公司24/25/26年分别实现营收729/918/1129亿元,实现归母净利润36/55/72亿元。

预测假设:

1)考虑到苹果AI对于iPhone需求拉动,预计iPhone 24/25/26年销量为2.3/2.5/2.5亿部,公司份额为60%,毛利率为24%;

2)考虑到消费电子补贴政策对安卓手机需求拉动,预计安卓玻璃24/25/26年收入增速为0%/5%/5%,毛利率为10%;

3)考虑公司安卓业务持续开拓且收入体量较小,预计安卓手机组装业务24/25/26年收入增速为100%/50%/30%,毛利率为7%/7%/7%;

4)考虑到下游客户老车型换新版和廉价版新车型发布销量恢复增长,预计新能源汽车及智能座舱业务24/25/26年收入增速为20%/25%/25%,毛利率为13%/15%/15%;

5)考虑到Vision Pro产品推出节奏,预计智能头显与智能穿戴类业务24/25/26年收入增速为29%/-2%/15%,毛利率为16%/15%/15%;

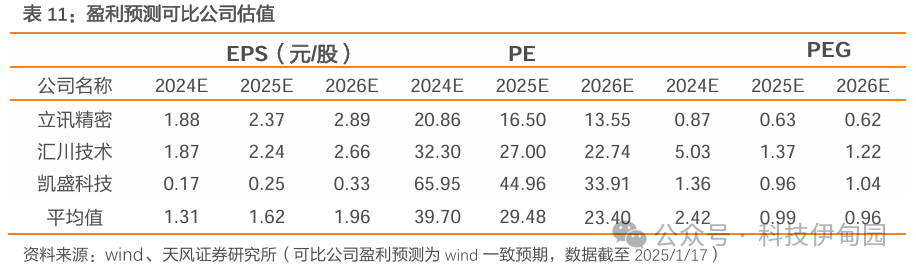

估值层面,横向选取立讯精密/汇川技术/凯盛科技,25年可比公司估值对应1倍PEG。我们认为公司有望受益于消费电子上行周期,结构件环节充分受益于ID创新,按照1倍PEG估值,对应目标价39元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

6. 风险提示

消费电子需求不及预期:消费电子为公司主要下游应用领域,若消费电子下游需求不及预期,将影响公司业绩表现;

消费电子创新不及预期:若消费电子创新不及预期,老产品价格和毛利率承压将会影响公司业绩增速;

新能源车价格压力影响供应商盈利能力:新能源车市场竞争加剧,下游价格压力将会影响上游供应链厂商盈利能力,进而影响公司业绩表现;

下游产品推出节奏不及预期:公司主要产品为结构件,受下游产品创新影响大,如果下游新产品推出节奏不及预期,将会影响公司增量业绩释放;

地缘政治风险&客户集中度高风险:苹果为公司主要大客户,若地缘政治冲突影响公司和大客户业务拓展,将对公司业绩造成不利影响。

VIP复盘网

VIP复盘网