“一带一路”政策与市场双重驱动简述

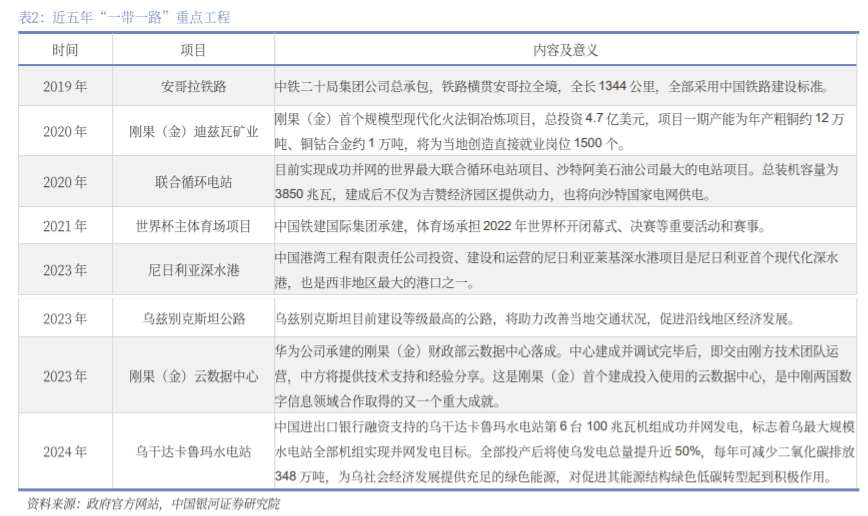

基建大项目:“一带一路”倡议下,基建大项目成为合作的重点。近年来,中国与“一带一路”沿线国家在基础设施建设方面取得了显著成就。

中巴经济走廊、中欧班列、东南亚互联互通等标志性项目落地实施,推动了沿线国家的交通、能源、通信等领域的互联互通。

进入2025年,随着“一带一路”峰会的召开,预计将进一步推动与沿线国家的合作,尤其是在基建和工程领域,如平陆运河助力广西出海口、新时代西部大开发关注新疆、西藏、四川、广西等地的交通基建和煤化工项目等,这些项目不仅促进了当地经济发展,也为中国企业提供了广阔的海外市场。

民生:在“一带一路”合作中,民生项目也逐渐成为重点方向。中国通过提供医疗援助、教育支持、减贫合作等方式,帮助沿线国家改善民生条件。

例如,健康丝绸之路的推动下,中国向沿线国家提供疫苗和医疗物资援助,提升了当地公共卫生水平。

同时,“小而美”项目也备受关注,这些项目更加贴近当地民众生活,如农村道路建设、饮水安全工程等,有效提升了民众的生活质量和幸福感。

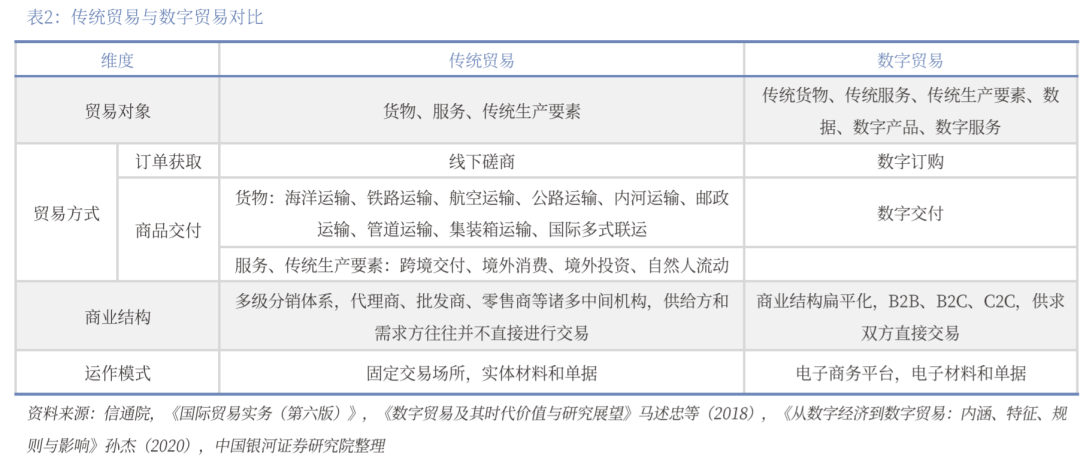

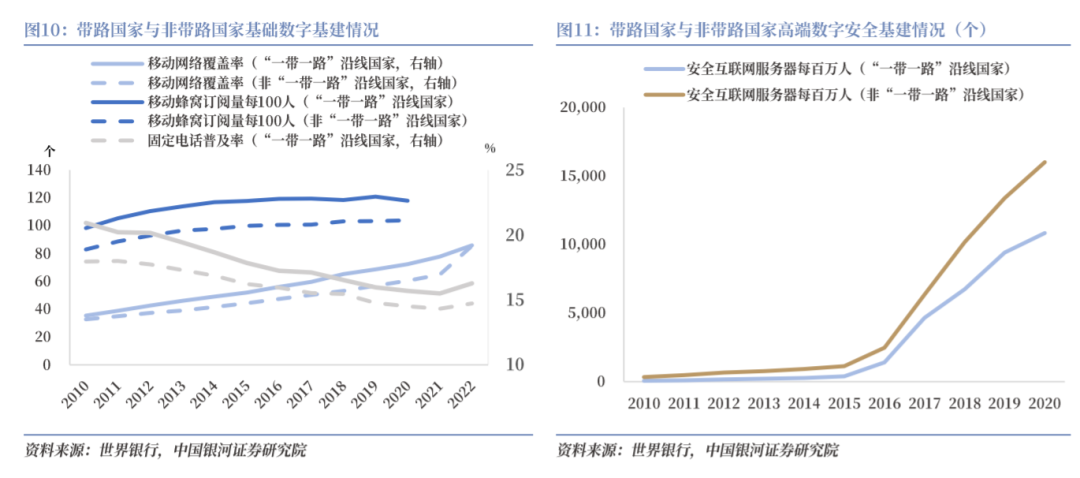

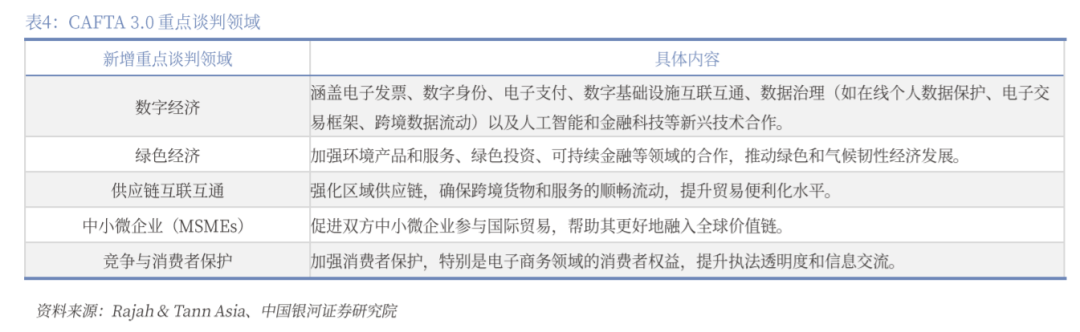

数字经济:数字经济是“一带一路”合作的新亮点。中国通过构建数字基建、治理体系、市场培育和技术合作四维机制,推动沿线国家实现数字互联互通。

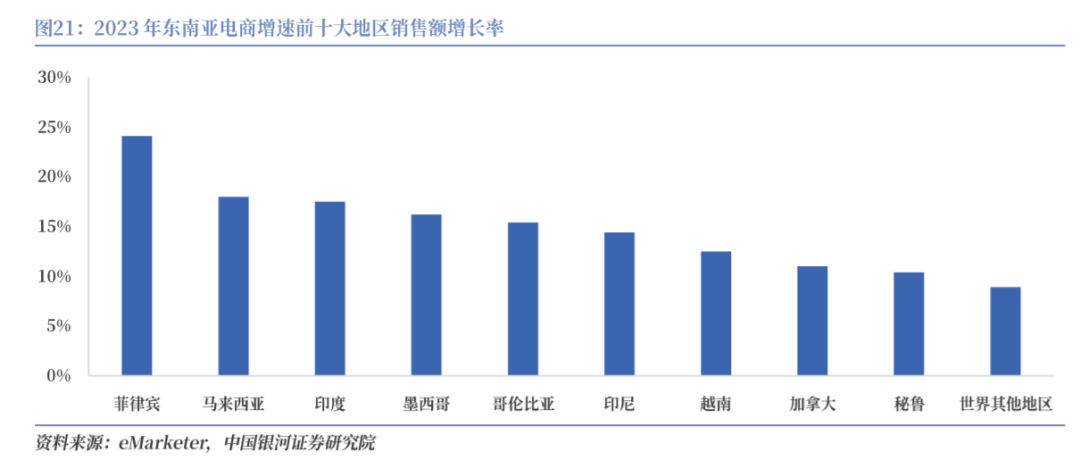

东盟地区在数字经济合作方面表现尤为亮眼,数字经济规模持续增长,电商增速居全球前列。中国企业主导跨境光缆建设,推动“丝路电商”发展,促进了贸易扩容和规则协同。

尽管面临数字鸿沟、数据安全与政策差异等挑战,但凭借资源互补、文化相近和中国技术优势,数字经济合作展现出巨大潜力,为区域数字转型注入新动能。

人民币国际化:“一带一路”倡议的推进也加速了人民币国际化的进程。随着中国与沿线国家贸易和投资的深化,人民币在跨境贸易和投资中的使用逐渐增加。

数字人民币的跨境支付平台mBridge项目的成功测试,为人民币国际化提供了新的动力。传统跨境支付体系存在结算成本高、清算效率低等不足,而数字人民币的跨境支付平台有望解决这些问题,降低交易成本,提高清算效率。

同时,随着智能合约、区块链等技术的发展和mBridge项目运营的成熟,人民币国际化的前景将更加广阔。

一、外部挑战加剧,“一带一路”或迎政策与市场双重驱动

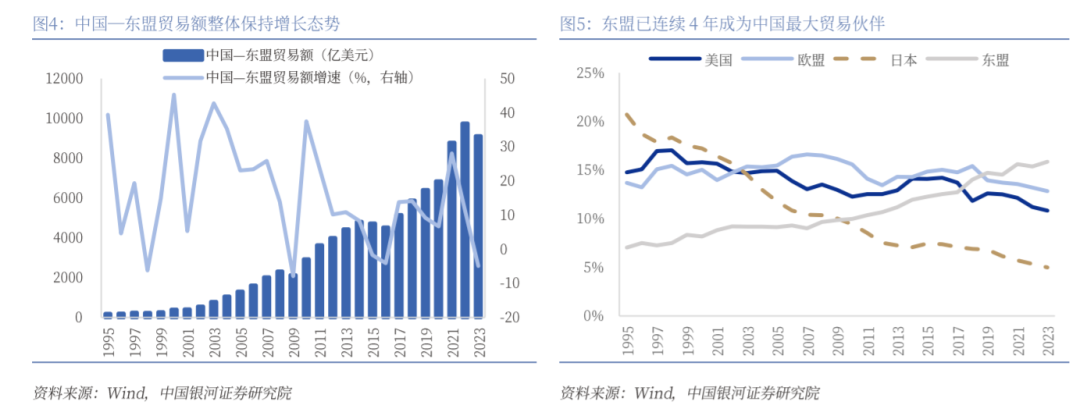

2018年起,美国以“301条款”为依据,分四轮对华商品加征关税,累计涉及约3700亿美元,覆盖66.4%的中国进口产品。此轮贸易摩擦使中国输美商品平均关税一度升至21%,协议签署后仍维持在19.3%,远高于对其他国家的3%左右水平。

受此影响,中国对美出口承压明显,2017—2019年间美国在中国贸易总额中的占比由14.2%下降至11.8%。2020年初虽签署第一阶段协议,但全年占比仅回升至13%。

进入2025年,特朗普政府进一步将对华关税提升至54%的历史高位,加剧了对美出口成本压力与市场流失风险,双边贸易关系再度趋紧。

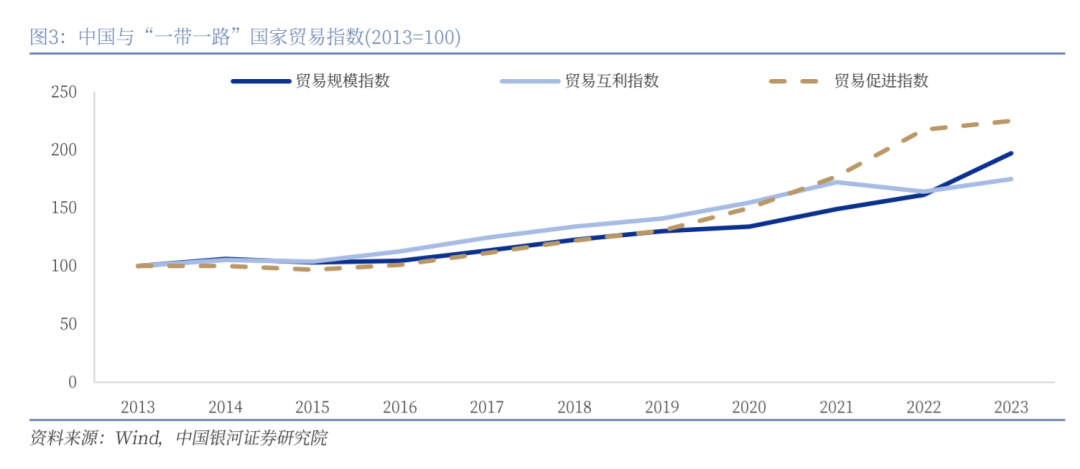

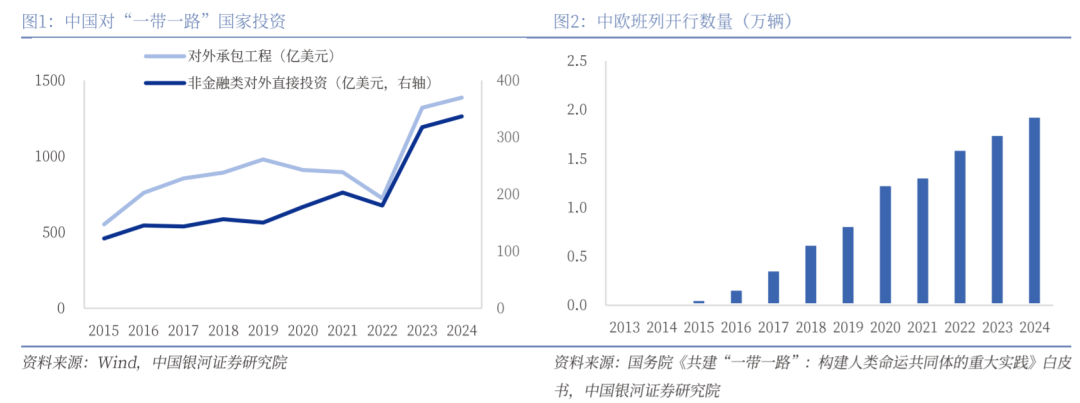

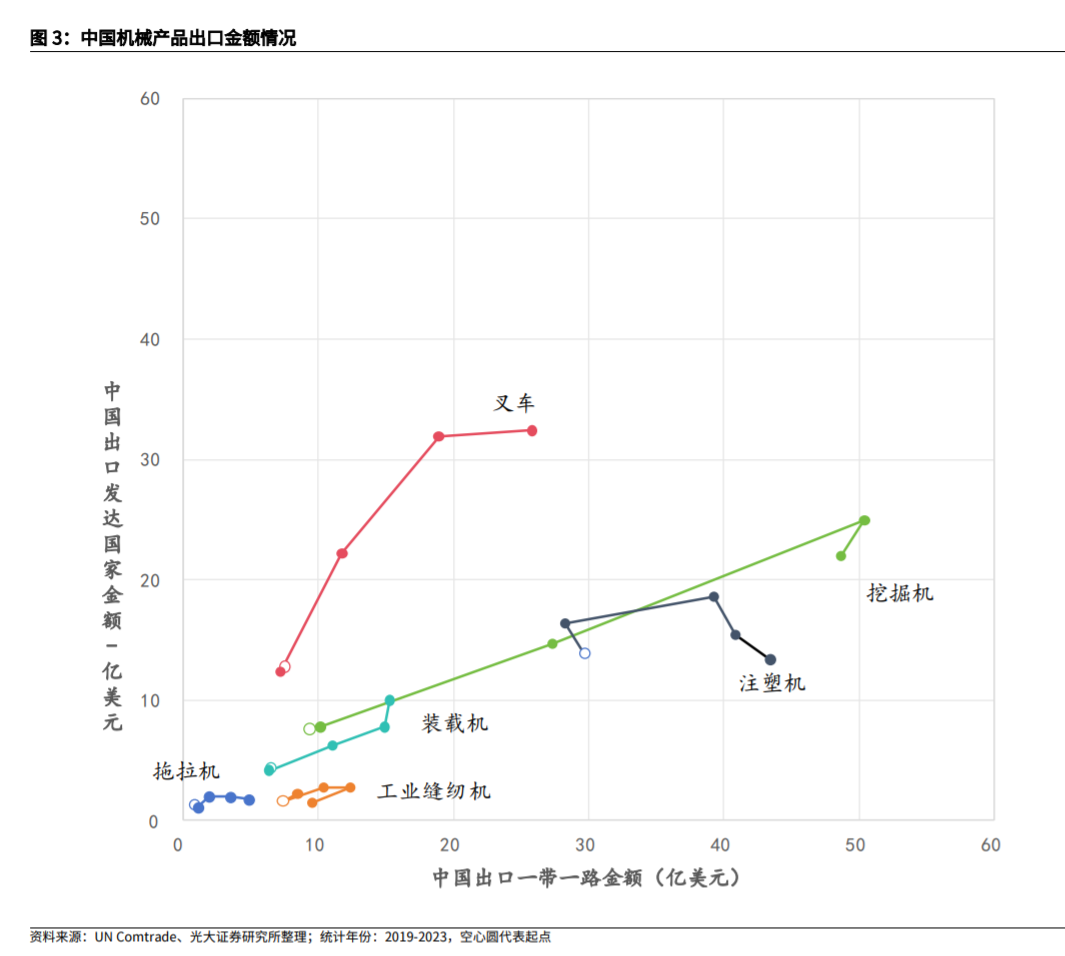

在中美贸易摩擦加剧的背景下,“一带一路”战略变得尤为重要。2024年,中国与“一带一路”沿线国家的贸易总额增长5.16%,对沿线国家的出口创历史新高,占中国外贸总额的34.76%。

根据“一带一路”峰会每两年召开一次,预计2025年将召开新一届峰会,或将进一步推动与沿线国家的合作,尤其是基建和工程领域,带来新的发展机遇。

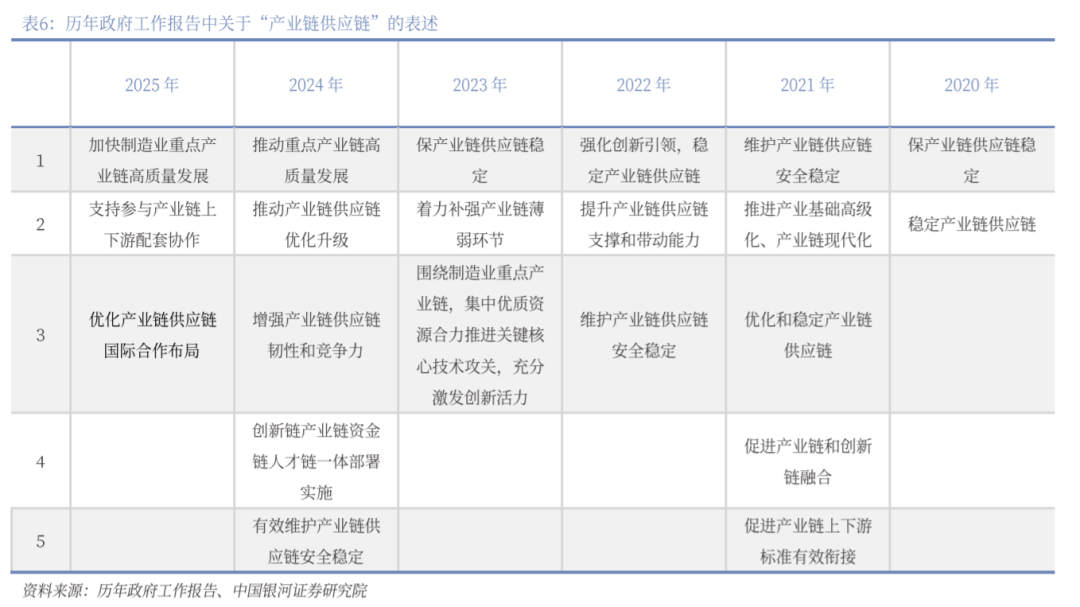

2025年3月5日,十四届全国人大三次会议在京开幕,会议对全年工作作出全面部署,其中强调“扩大高水平对外开放”。

以“带路建设”“中国-东盟自贸区”等区域合作实践为抓手积极扩大国际合作架构,通过优化产业链国际布局与外资准入制度稳定外贸外资局势是当前对外工作的重要内容,2025年中国对外合作有望开启“带路深化”与“区域协同”共进的新局面。

美国“对等关税”及全球应对措施,将重新影响全球经济预期,无论地缘政治如何变化,内外大循环的正确路径没有变。

“一带一路”“西部大开发”“西部陆海新通道”“新疆煤化工”等相关投资节奏可能趋强。2025年高质量共建“一带一路”需重视,从时间、区域和投资方向看均有重要意义;平陆运河助力广西出海口,对西南产业链及北部湾港影响重大;

新时代西部大开发重点关注新疆、西藏、四川、广西等地,新疆煤化工、西藏水电工程、四川交通基建等领域发展潜力大;水泥股一季报有望因价格弹性和成本贡献(煤价)表现良好,近期水泥提价超预期,行业供需改善,且内需基建托底作用有望超预期。"

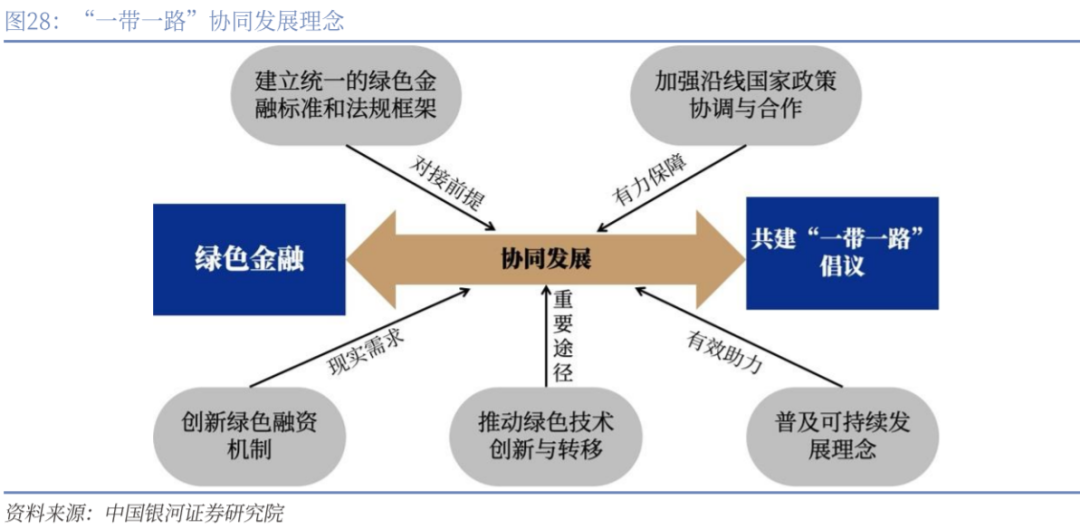

一带一路"倡议为破解全球数字经济发展不平衡提供创新合作框架。

作为数字经济大国,中国通过该倡议构建了涵盖数字基建、治理体系、市场培育和技术合作四维机制,推动沿线国家实现数字互联互通。

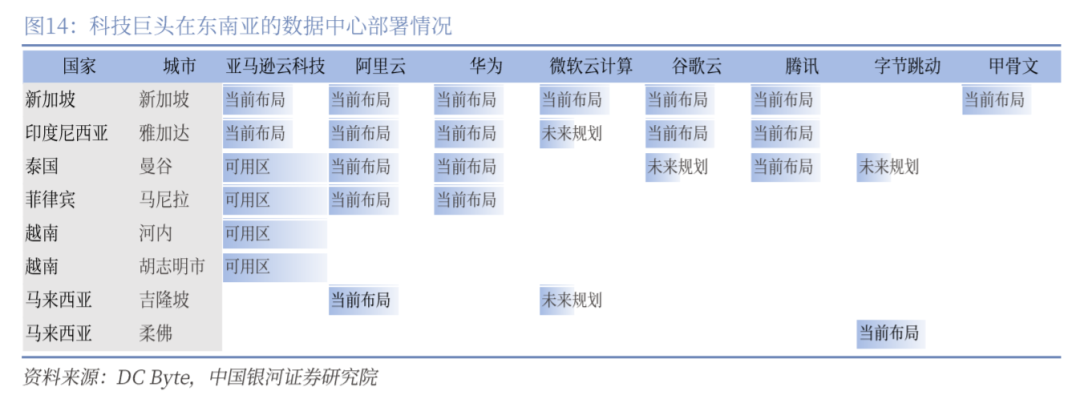

东盟地区表现尤为亮眼,数字经济规模预计2025年突破3000亿美元,电商增速居全球前列,数据中心等配套基建需求激增。

实践层面,中国企业主导跨境光缆建设,"丝路电商"推动贸易扩容,数字治理框架协议促进规则协同。

当前合作面临数字鸿沟、数据安全与政策差异挑战,但凭借资源互补、文化相近和中国技术优势,数字经济合作展现出巨大潜力,为区域数字转型注入新动能。

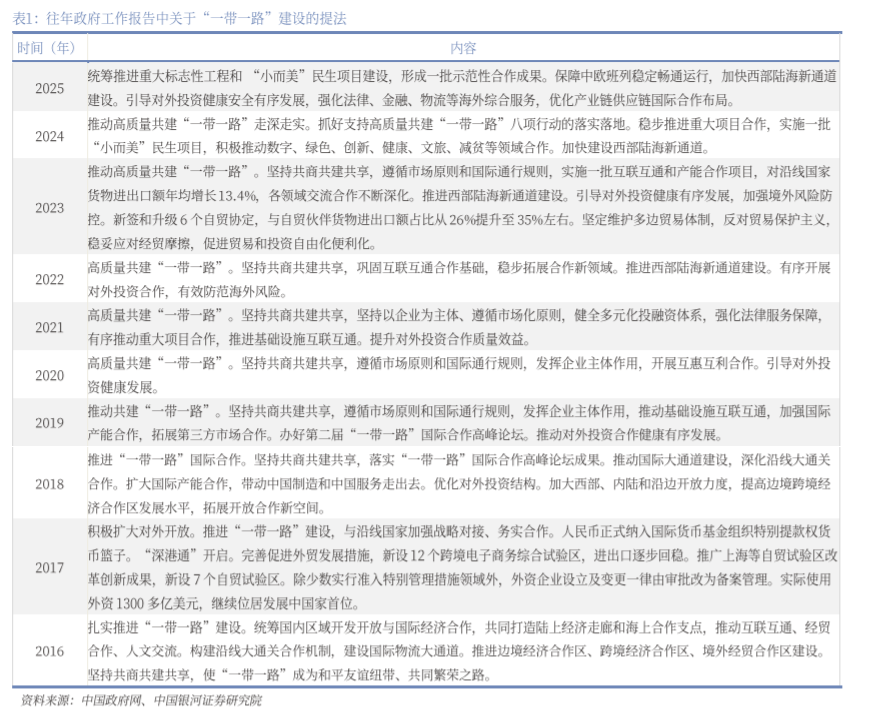

二、“一带一路”政策推进历程

1.起源与倡议提出(2013-2015)

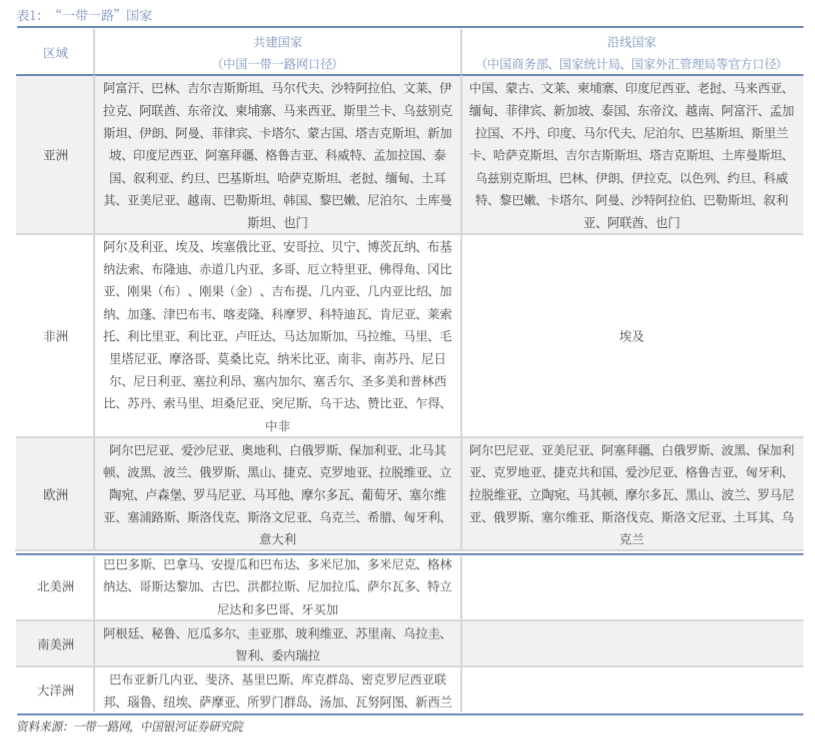

“一带一路”(全称“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)是总书记2013年提出的重大国际合作倡议。其核心理念是通过政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通,推动欧亚大陆及沿线国家的互联互通与经济合作。

2013年9月:总书记在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲,首次提出共建“丝绸之路经济带”。

2013年10月:总书记在印度尼西亚国会提出共建“21世纪海上丝绸之路”,标志着“一带一路”双翼战略的正式形成。

2014-2015年:中国成立“推进‘一带一路’建设工作领导小组”,发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件,明确“五通”目标,并设立亚投行(AIIB)和丝路基金,为项目提供资金支持。

2.框架形成与早期实践(2015-2017)

这一阶段以基础设施建设为核心,中国与沿线国家签署合作协议,推动标志性项目落地。

中巴经济走廊:作为“一带一路”旗舰项目,2015年启动,涵盖能源、交通等领域,总投资超600亿美元。

中欧班列:连接中国与欧洲的铁路货运网络逐步成型,成为陆上贸易大动脉。

东南亚互联互通:雅万高铁(印尼)、中老铁路(老挝)等项目启动,推动区域交通一体化。

国际合作机制:截至2017年,中国与超过60个国家签署共建协议,参与联合国、APEC等多边平台推动倡议。

"一带一路"倡议为破解全球数字经济发展不平衡提供创新合作框架。

作为数字经济大国,中国通过该倡议构建了涵盖数字基建、治理体系、市场培育和技术合作四维机制,推动沿线国家实现数字互联互通。

东盟地区表现尤为亮眼,数字经济规模预计2025年突破3000亿美元,电商增速居全球前列,数据中心等配套基建需求激增。实践层面,中国企业主导跨境光缆建设,"丝路电商"推动贸易扩容,数字治理框架协议促进规则协同。

当前合作面临数字鸿沟、数据安全与政策差异挑战,但凭借资源互补、文化相近和中国技术优势,数字经济合作展现出巨大潜力,为区域数字转型注入新动能。

3.全面实施与挑战显现(2017-2020)

随着项目规模扩大,“一带一路”进入全面实施阶段,但也面临地缘政治、债务可持续性等争议。

首届高峰论坛:2017年5月,首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开,140多个国家代表参会,达成270多项合作成果。

项目多样化:从基础设施扩展至数字丝绸之路、健康丝绸之路等领域。例如,华为、阿里巴巴等企业参与沿线国家数字化建设。

争议与调整:部分国家因债务问题(如斯里兰卡汉班托塔港争议)对项目提出质疑。中国开始强调“高质量”发展,提出“共商共建共享”原则,优化风险管控。

4.疫情冲击与战略深化(2020-2023)

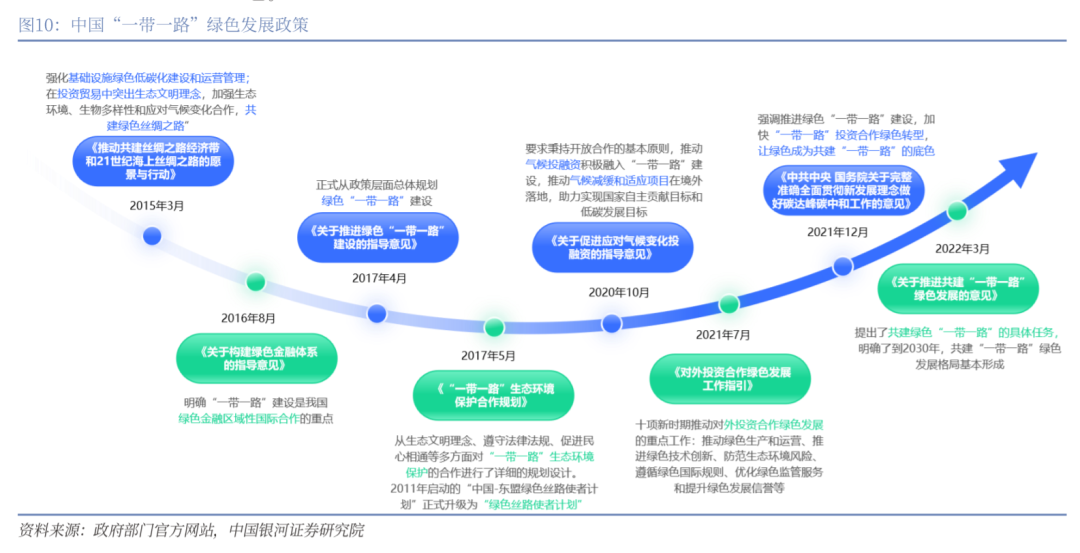

新冠疫情对全球经济造成冲击,“一带一路”建设转向韧性合作与绿色转型。

健康丝绸之路:中国向沿线国家提供疫苗和医疗物资援助,推动公共卫生合作。

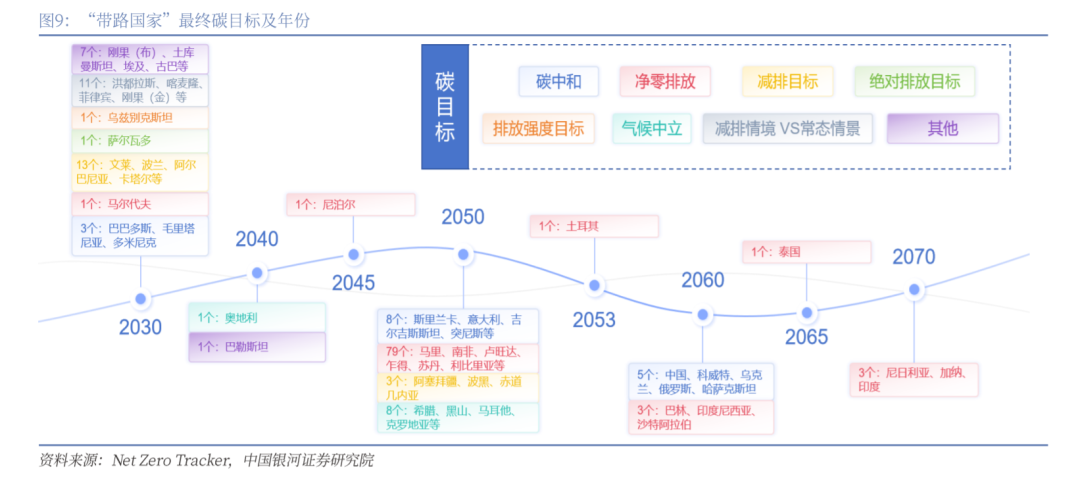

绿色与数字导向:2021年提出“绿色丝绸之路”和“数字丝绸之路”,承诺不再新建境外煤电项目,支持可再生能源发展。

区域深化:2020年签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),强化与东盟、非洲的经贸纽带。中老铁路通车(2021年)、中印尼“两国双园”等标志性项目落地。

第三届高峰论坛:2023年10月,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开,152个国家参会,宣布成立“一带一路”绿色发展国际联盟,并推进债务可持续性框架。

5.成果与未来展望:截至2023年,“一带一路”已覆盖全球150多个国家,签署合作文件200余份,累计投资超1万亿美元,拉动全球贸易增长超5%。其影响已超越经济领域,成为中国参与全球治理的重要抓手。

经济影响:世界银行报告显示,“一带一路”交通项目可使全球贸易成本降低1.1%-2.2%,760万人摆脱极端贫困。

未来方向:中国提出“重大标志性工程”与“小而美”项目优先、第三方市场合作等新思路,强调与联合国可持续发展目标(SDGs)对接,推动构建人类命运共同体,并强调形成“示范性合作成果”,注重大基建与小型民生项目平衡的理念,并将其作为可复制的成功经验。

强调西部陆海通道建设,今年特别提到要保障中欧班列的稳定畅通运行,突出其在全球贸易保护主义背景下对保障全球供应链安全的重要作用。强化法律、金融、物流等海外综合服务”,显示中国在支持企业“走出去”方面愈加系统化和专业化。

“一带一路”十年历程从陆海联通倡议发展为全球性公共产品,其演进体现了中国从参与者到规则塑造者的角色转变。尽管面临挑战,但其在促进全球化、推动南南合作中的历史作用不容忽视。未来,如何在平衡国家利益与全球责任中实现高质量发展,将是“一带一路”迈向新阶段的关键命题。

三、高层外交 重磅会议加持,推动“一带一路”行稳致远

美国“对等关税”及全球应对措施,将重新影响全球经济预期,无论地缘政治如何变化,内外大循环的正确路径没有变。

共建“一带一路”倡议作为推进我国新一轮对外开放的战略抓手和积极参与全球经济治理的重要平台,近年在高层外交引领和一系列重磅会议活动的加持下,发展更加行稳致远。

2022年以来,领导人足迹遍及中亚、中东、拉美、东南亚等“一带一路”共建国家集中的地区,高层外交 重磅会议持续加持。

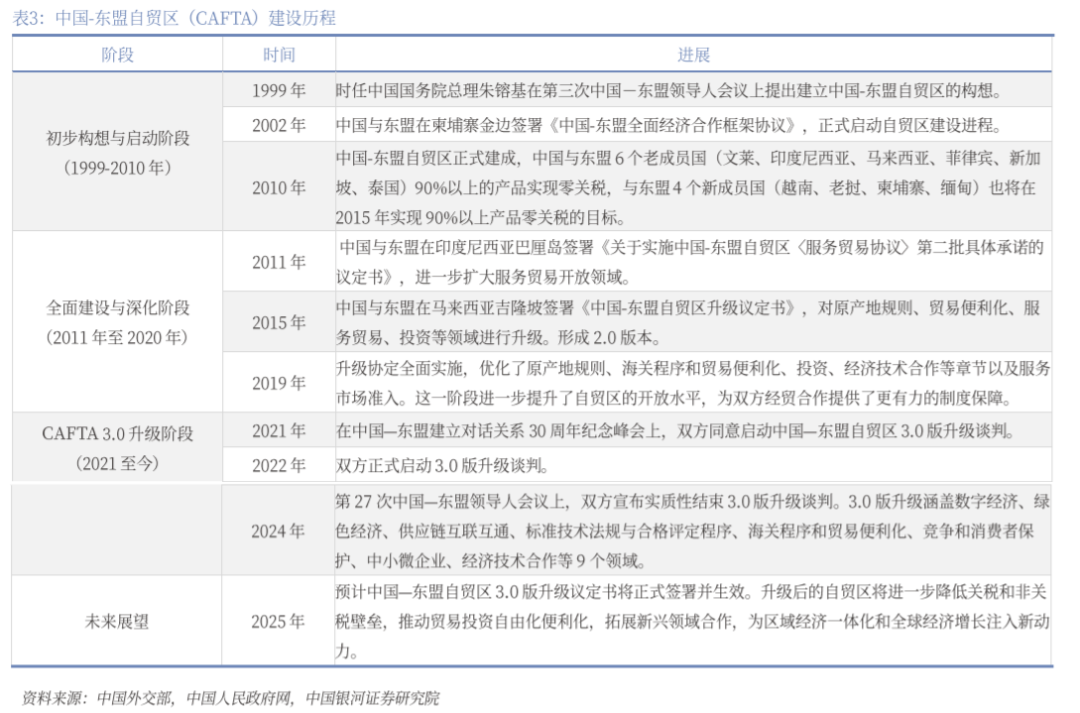

中国-东盟自贸区3.0进程,该协议有望年内签署,将为中国-东盟的经济合作注入新动力,也为推动亚太区域贸易一体化和经济可持续发展提供重要力量。

以DEPA数字规则、CPTPP制度框架、东盟数字合作为区域经济合作的三个战略支点,强调不仅服务于数字经济安全发展的现实需求,更暗含破解“数字铁幕”的地缘战略考量。着重提出“坚定维护以WTO为核心的多边贸易体制”。

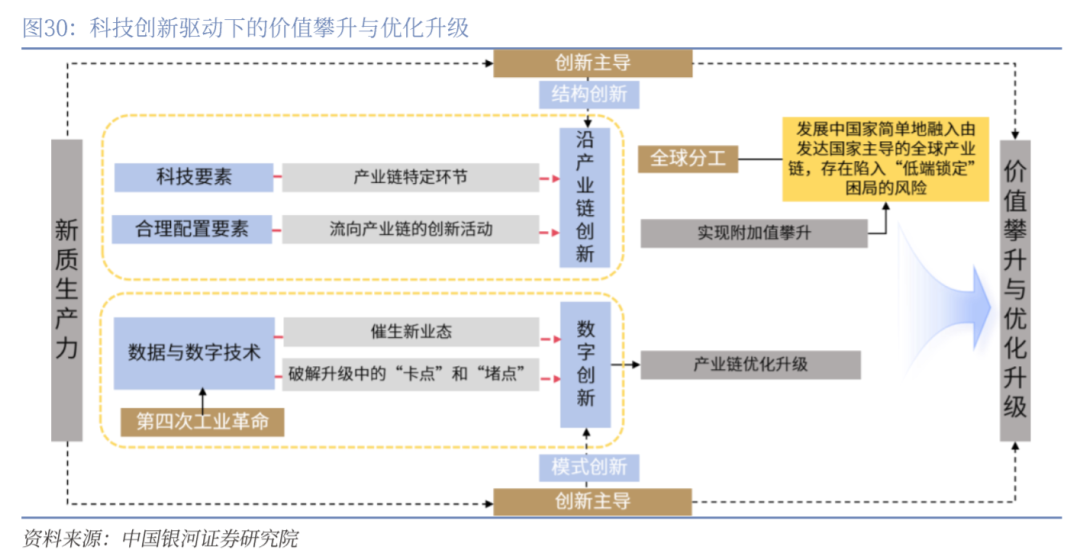

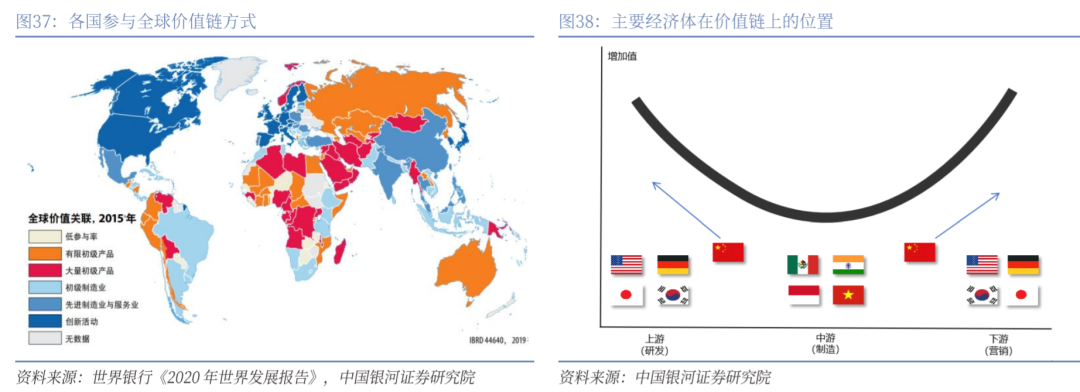

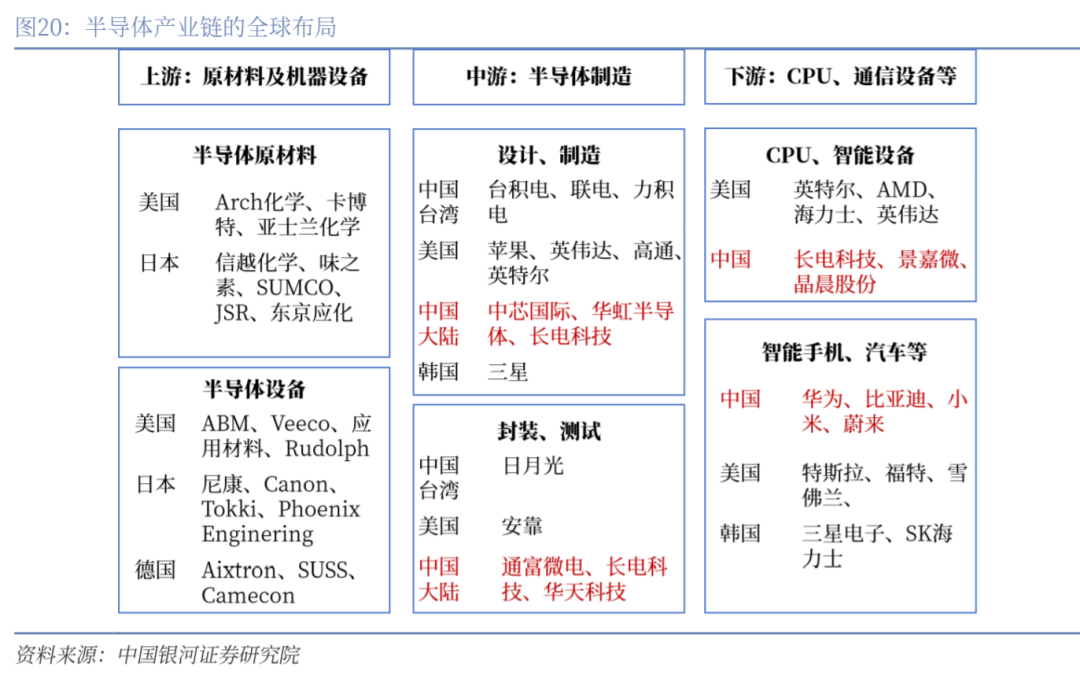

第一,地缘政治格局深刻变化,风险沿着产业链网络蔓延发酵,我国亟须通过优化国际合作布局保障产业链供应链安全韧性。

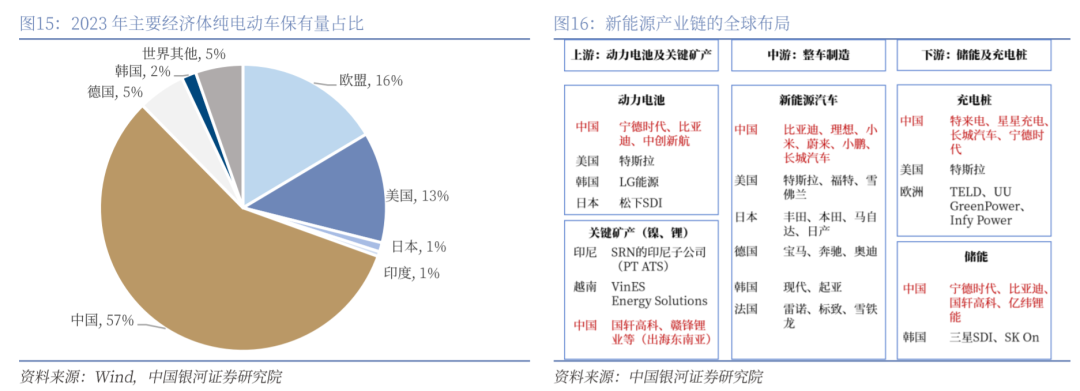

第二,全球发展引擎呈现明显“南”移、“东”移态势,吸引全球产业链部分环节、企业主体和生产要素流入,强化与“全球南方”国家产业链对接、加强亚洲区域产业链合作势在必行。

第三,技术变革不断产生颠覆性创新和应用,对全球产业链的分工合作格局产生重大影响,基于科技创新能力与AI发展生态推动产业链合作成为最新布局逻辑。

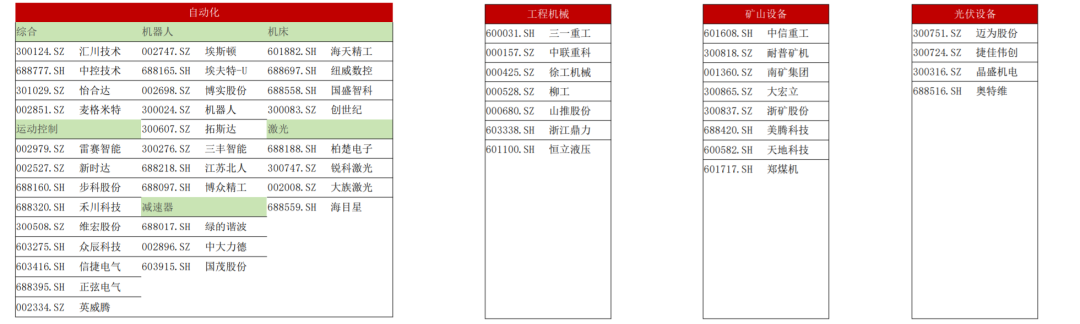

高端制造产业链:一带一路和平台型企业

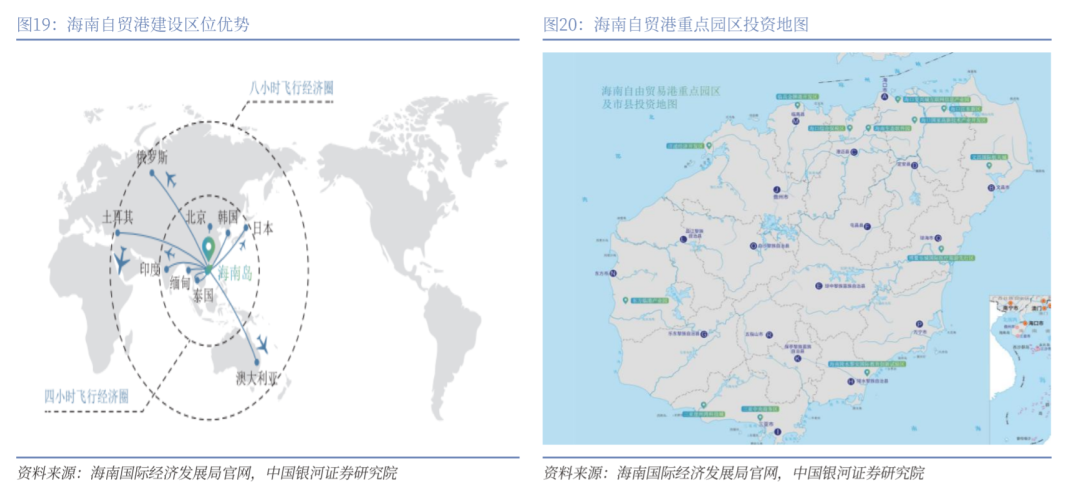

加快海南自由贸易港核心政策落地

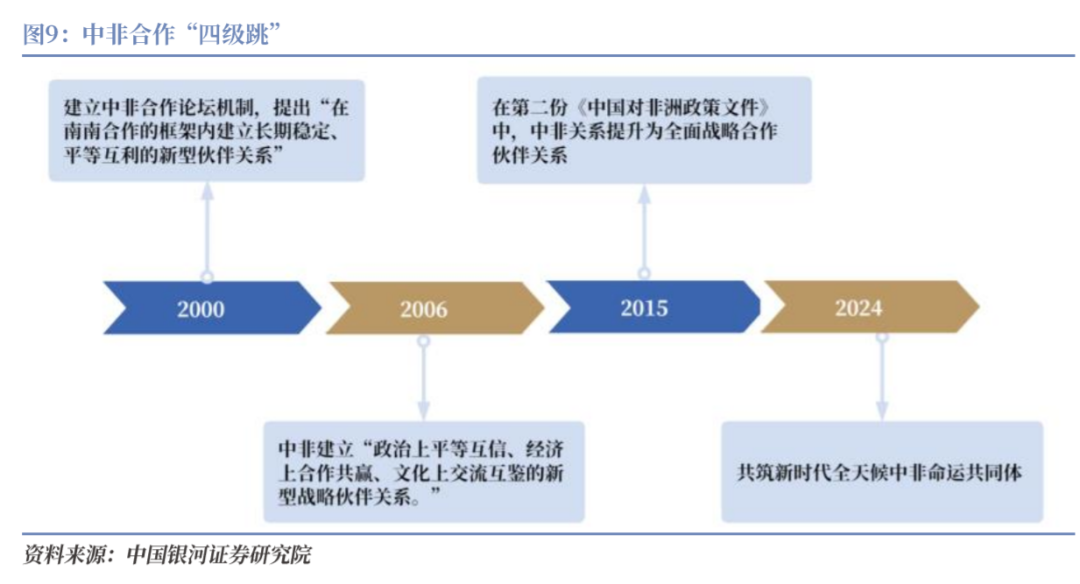

中非关系实现“四级跳”。中非合作的历史演进与未来潜力:中非合作历经千年,持续散发活力。“一带一路”倡议下,一方面,中非合作在传统的基础设施、贸易投资和社会发展方面取得显著成就。

双方通过建设基础设施和能源项目、扩大投资和贸易规模,促进了中非经济的共同发展。

另一方面,中非在新兴领域也加强合作,如教育、减贫和医疗卫生领域,推动了人才培养和科教文卫进步,为非洲可持续发展提供了重要支持。

作为“新老”金砖国,南非和埃及在非洲经济中扮演着重要角色,两国在资源、产业基础和战略位置上都有显著优势,对非洲区域发展以及中非合作具有重要影响。

南非作为中国在非洲的最大贸易伙伴,以制造业、矿业和数字经济为主,南非的投资机遇主要体现在消费市场、矿产资源、特色农业和基础设施升级等领域。

埃及是中国企业进入非洲市场的桥头堡,以石油、天然气、纺织业和苏伊士运河为支柱,其区位优势和丰富的自然资源为企业提供了多方面的投资机遇。

未来的合作机遇与发展方向:未来,基于现有的中非合作领域,数字经济、能源合作等新兴行业存在拓展机遇。

在“一带一路”框架下,中国将继续支持非洲大陆自贸区建设,基础设施、私营企业、金融合作和互联互通方面的协作将释放活力。

同时,未来合作将更加注重高质量、可持续发展,因此,以民生改善为导向的“小而美”项目将成为合作的重点方向。

2023-24年海外新签合同已有改善,1-2年内海外工作量有望回升。经历2020-2022年行业调整期,近年我国出海进程加快。从新签合同额角度看,海外/一带一路沿线国家2023年新签同比 4.5%/ 5.7%,2024年同比 1.1%/ 0.4%。

从历史规律看,海外工程新签转化为完成额约1-2年时间,考虑2023、2024年海外新签已逐步恢复,我们认为2025、26年海外工作量有望回升。

“亚非拉”为重点区域,矿山工程服务产业链值得期待。从我国海外新签合同额地区分布看,亚洲地区占比保持在50%左右,稳居第一位;非洲区域占比2019年下降至低点的21.5%,近年逐步回升,2023年1-11月占比达到32.2%。

结合各区域发展结构,我们认为非洲市场增长动能聚焦于矿山开发和基建建设需求,亚洲市场聚焦于传统基建建设和新型基建建设,近些年随着亚非拉新签订单比重回升,资源开发角度矿山工程开采、运维,钢铁、水泥产线工程服务等需求有望迎来提升。

水泥股一季报有望因价格弹性和成本贡献(煤价)表现良好,近期水泥提价超预期,行业供需改善,且内需基建托底作用有望超预期。

建筑企业出海大势所趋,央国企是主力军。随着国内建筑市场逐步进入存量时代,出海是打开发展天花板的必经之路;

近些年建筑企业加大海外业务布局,大型建筑央企和国际工程企业是主力军,2023年八大建筑央企 四家国际工程企业海外收入占当年我国对外承包工程完成额的53%,较2013年上升25pct。与此同时,国内优质建筑民企逐步加入出海浪潮之中。

“一带一路”“西部大开发”“西部陆海新通道”“新疆煤化工”等相关投资节奏可能趋强。2025年高质量共建“一带一路”需重视,从时间、区域和投资方向看均有重要意义;

平陆运河助力广西出海口,对西南产业链及北部湾港影响重大;新时代西部大开发重点关注新疆、西藏、四川、广西等地,新疆煤化工、西藏水电工程、四川交通基建等领域发展潜力大;

从基本面弹性角度出发:

民企出海 业务复苏:志特新材,精工钢构、东南网架、鸿路钢构,

建筑央企层面:中国化学、中国中铁、中国铁建,关注中国交建、中国能建、中国电建、中国中冶。

“一带一路” 出海方向:华新水泥、科达制造、中材国际、上海港湾、北方国际、中国能建、中国化学;

西南腹地和高股息方向:四川路桥;

基建是水泥需求的预期差:海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、上峰水泥、天山股份。

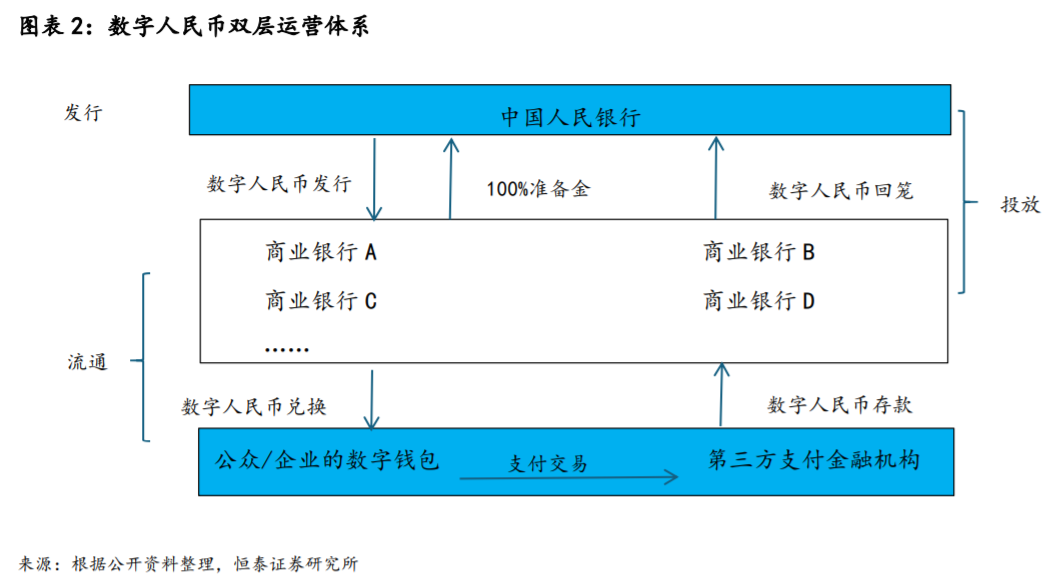

依托一带一路,人民币国际化加速。从加密货币、央行数字货币(CBDC)到数字人民币是一个渐进演进与分化过程。以比特币为代表的加密货币发展迅猛,既为传统金融体系带来了新的挑战,也促进了法定数字货币CBDC的出现。

目前全球有130个国家地区探索试点研究央行数字货币项目,30多个国家已开展CBDC项目试点,部分新兴市场国家已经正式实施CBDC。2014年开展数字人民币研究,2020年开展数字人民币应用试点,目前试点范围已经拓展到17省市,累计交易金额7.3万亿。

传统跨境支付体系正在向央行数字货币跨境支付新体系转变。传统跨境支付体系主要依赖SWIFT报文传递系统和CHIPS、TARGET2等不同币种的跨境清算系统,传统跨境支付体系存在结算成本高、清算效率低等不足。

我国数字人民币的跨境支付平台为mBridge项目,该项目于2022年成功进行了为期数周的跨境支付及外汇同步交收测试。

当前跨境支付面临的地缘政治风险有所升高,同时随着智能合约、区块链等技术发展和mBridge项目运营的成熟,有望从政策面与市场面共同驱动数字人民币跨境支付产业链的发展。

基础技术提供商:格尔软件、数字认证、卫士通、启明星辰和绿盟科技等企业为数字人民币提供数字加密和网络安全技术

安全加密技术:紫光国微等企业专注于提供安全加密技术,保障数字人民币的安全性

企业生产支持数字人民币交易的POS机和ATM机智能卡制造商:恒宝股份等企业为数字人民币提供智能卡解决方案

系统平台:

银行IT解决方案提供商:长亮科技、神州信息等上市公司提供银行IT解决方案和服务

数字货币系统开发:科蓝软件等企业为银行提供数字人民币相关的技术产品和整体解决方案

终端应用:智能设备制造商:华为、小米等手机厂商在其设备中集成了数字人民币钱包功能,支持数字人民币的存储和交易

终端改造及钱包设计服务商:飞天诚信等企业专注于数字人民币钱包的设计和支付终端的改造

金融核心系统解决方案:长亮科技,提供金融核心系统解决方案,服务于城商行等中小银行,覆盖平安、浦发等全国性股份制银行及农发、国开等政策性银行

互联网金融系统解决方案:神州信息,完成多家银行的数币系统交付,如汇丰银行、恒生银行等

大数据应用系统解决方案:科蓝软件,推出基于数字人民币的数字银行前中后台整体解决方案,自主研发智能高柜

数币机器人—“小蓝”价值链管理平台解决方案:南天信息,数字人民币流通服务平台已发布年度版本,帮助商业银行、支付机构以及政企单位快速接入数字人民币互联互通平台

第三方支付机构:如支付宝、拉卡拉等,它们在数字人民币的流通中也扮演着重要角色,尤其是在提供支付服务和拓展支付场景方面

拉卡拉:拉卡拉支付在数字人民币领域有相关产品落地,参与了数字人民币受理系统建设

VIP复盘网

VIP复盘网