固态电池产业化进程全面提速。

长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。

上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。

比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。

当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。

工信部近期发布《2025年工业和信息化标准工作要点》,明确提出将全固态电池作为重点领域,加强标准工作顶层设计,建立健全全固态电池标准体系。

本文对固态电池产业链、竞争格局、核心环节进行全面梳理。

01

固态电池行业概览

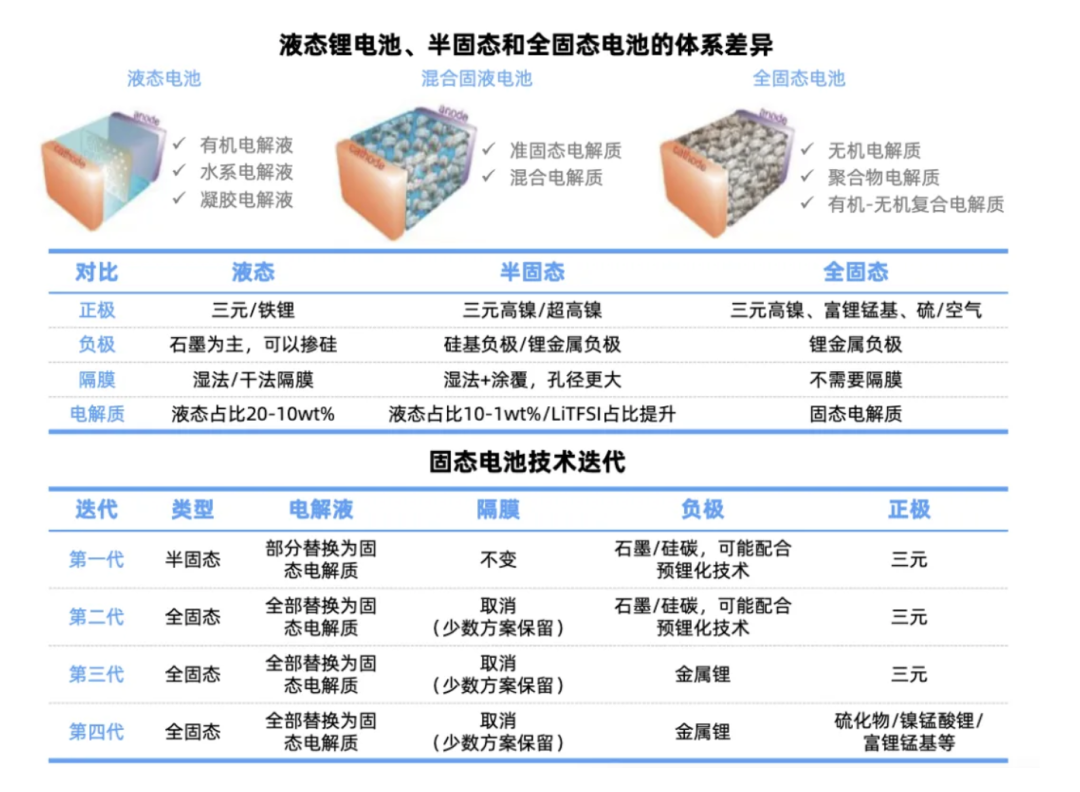

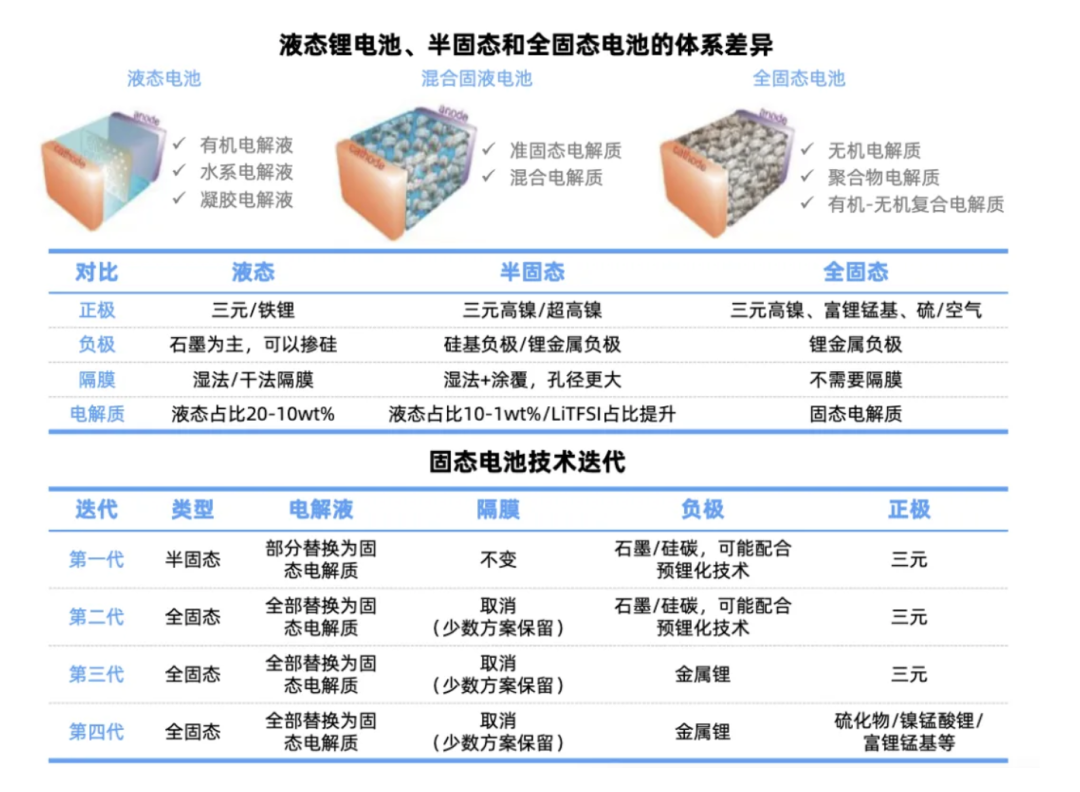

根据液态电解质占电芯材料混合物的质量分数分类,电池可细分为液态(25%)、半固态(5-10%)、准固态(0-5%)和全固态(0%)四大类。

其中半固态、准固态和全固态统称为固态电池。

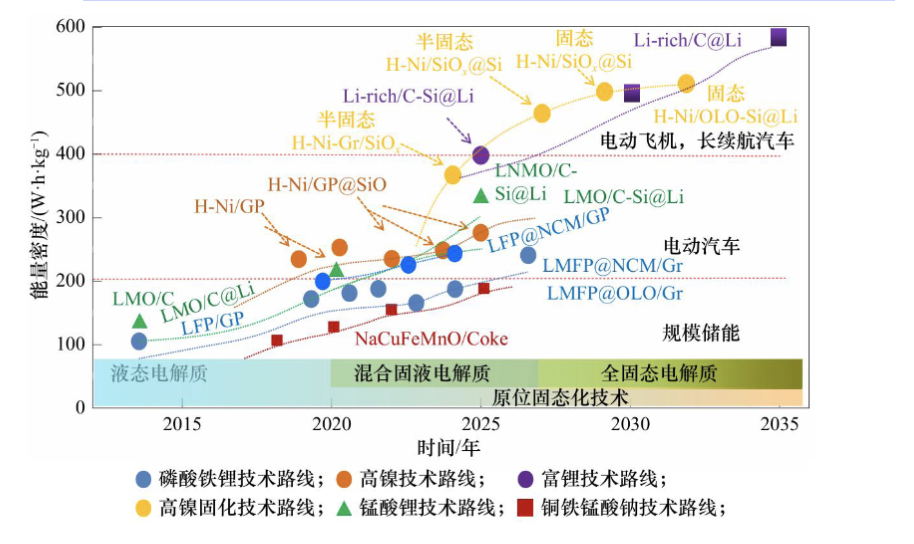

从能量密度上看,目前市场上液态锂电池的能量密度大约能达到250Wh/kg。

半固态锂电池的能量密度大约可以达到350Wh/kg。

全固态锂电池能量密度大约可以达到500Wh/kg。

当前固态电池产业发展路径从半固态入手,逐步实现全固态应用。

技术路线:从氧化物/聚合物/复合态,逐步向硫化物发展。从主要车企、电池厂发布的半固态/全固态电池产品来看,半固态电池以氧化物或氧化物复合电解质为主,已经形成车规级大容量电芯产品,并正在快速迭代;而在全固态电池路线选择上则出现一定分歧,其中硫化物占据上风。

液态锂离子电池VS固态电池结构对比:

资料来源:行行查

资料来源:行行查

全固态电池

全固态电池是使用固态电解质替代传统液态电解液的新型电池技术,在理论上具备更高的安全性和能量密度以及更小的体积。

欧阳明高院士在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上指出:2025年将确定全固态电池主攻技术路线,硫化物路线成为全球研发焦点。

全固态电池的发展路径分为三个阶段:

2025-2027年为第一代产品阶段,目标能量密度为200-300Wh/kg;

2027-2030年进入第二代产品阶段,能量密度提升至400Wh/kg;

2030-2035年实现第三代产品的量产,能量密度可达500Wh/kg以上。

中国科学院物理研究所对于全固态电池技术路线的预测:

从成本角度看,全固态电池量产初期综合成本偏高,但随着原材料降本、工艺优化、良率提升、制造规模的扩大,TrendForce集邦咨询预计2030年后全固态电池电芯价格将降至1元RMB/Wh左右,2035年有望降至0.6-0.7元RMB/Wh。比亚迪认为硫化物固态三元电池和液态三元电池理论上可实现“固液同价”。

固态电池产业链

全固态电池的产业链主要包括原材料供应、电解质合成、电芯制造以及终端应用环节。

上游包括锂、硅、镍等核心材料的供应;中游是电解质合成与成膜工艺,这是决定电池性能的关键步骤;下游是电芯组装和封装,并最终应用于消费电子、电动汽车和储能系统等场景。

锂电池主要由正极材料、负极材料、电解质、隔膜部分组成,液态电解质中的有机溶剂具有易燃性、高腐蚀性,并且无法解决锂枝晶问题,存在热失控风险。

固态电池中的固态电解质取代了液态电池的液态电解质、隔膜,缩减了电池包质量和体积,且不易起火燃烧,锂枝晶难以穿透电解质膜。

资料来源:行行查

资料来源:行行查

全固态电池技术的发展尚处于萌芽期,材料和工艺问题仍需解决。

材料端,在传统液态电池技术的基础上,正负极材料中短期可以沿用前期技术,中长期可以朝向更好性能方向升级;固态电解质尤其是硫化物技术路线为纯增量环节。

其技术迭代路径大致遵循“固态电解质→新型负极→新型正极”的顺序。

1、固态电解质

电解质为固态电池的核心变量。

从电池组成方面来看,相较于液态电池的正负极材料、隔膜、电解液四大主材,固态电池的本质变化在于固态电解质对电解液的替换。

固态电解质的核心功能仍是作为离子传输的载体,兼具内部离子传输以及隔膜的角色,其性质直接影响到固态电池的化学性能。

固态电池发展路径:

资料来源:行行查

资料来源:行行查

根据固态电解质分类,目前固态电池分为氧化物、硫化物、卤化物、聚合物等技术路线。

聚合物电解质:发展较快,技术相对成熟,但是离子电导率低,性能提升空间有限,难以大规模应用。

氧化物电解质:氧化物电解质性能均衡性较好,是固态电池发展前期相对适合的技术路线。

卤化物电解质:室温离子电导率较高,质地柔软,在一定压力下可以实现与电极材料良好的界面接触,能够匹配高压正极材料。

硫化物电解质:具有更好的离子电导率和加工性能,是固态电池最具备应用实力的技术路线,也是目前各家企业研究的重点方向。不过其化学稳定性和空气稳定性较差,材料和制造成本较高。

综合来看,单一固态电解质体系性能各有短板。

硫化物和复合电解质,如硫化物/硫卤复合等为重点发展方向,较具商业化应用潜力,有望成为全固态电池主流技术路线。

不过仍需攻克硫化锂大规模制备、工艺降本等问题。

从产业端来看,当前硫化物技术路线成为目前各家电池以及材料厂的研究重点。

在新技术研发阶段,主流电池厂一般不会孤注一掷,而是多路线并举,如宁德时代、国轩高科、欣旺达、孚能科技在半固态电池产品中均采用的是氧化物或聚合物体系,而在全固态产品中转向了硫化物,或从另一侧面印证其应用潜力。目前包括宁德时代在内的多家电池厂以及一汽等车企都锚定硫化物的技术路线,推动实现固态电池的终极性能。

国内许多企业已经初步具备氧化物固体电解质的量产能力,其中赣锋锂业、天目先导、清陶能源、贝特瑞、璞泰来、上海洗霸、德尔股份、金龙羽、三祥新材等企业已实现氧化物固态电解质商业化生产能力;东方锆业二氧化锆样品通过固态电池厂商验证,适配硫化物体系开发中。电池企业比亚迪、卫蓝新能源、太蓝新能源等企业也在氧化物固态电池有所布局。

硫化物为各家技术布局重点:

资料来源:欧阳明高在2025年中国全固态电池创新发展高峰论坛中的演讲、华西证券、行行查

资料来源:欧阳明高在2025年中国全固态电池创新发展高峰论坛中的演讲、华西证券、行行查

固态电解质原材料

硫化物固态电解质以锂和硫为主要成分,并可以由磷、硅、锗或卤化物等元素补充。

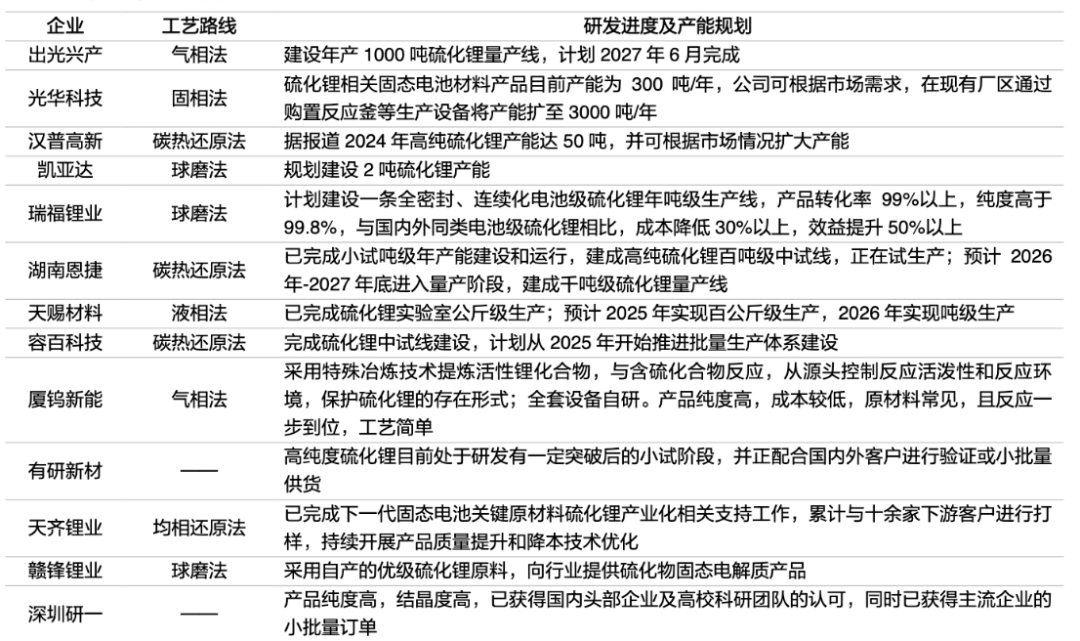

硫化锂是硫化物固态电解质合成的关键原材料,当前产业化进程加速,纯度提升与吨级放量成为突破重点。

在此前的研究应用中多用作锂硫电池的正极材料,而作为固态电解质前驱体,硫化锂产业化在技术层面的首要问题是纯度提升。

当前高纯度硫化锂产品正从实验室迈向中试及小批量生产阶段,尽管合成工艺路线尚存分歧,但部分企业通过超前产能建设抢占先机。

国内中科固能、光华科技、瑞逍科技及湖南恩捷等企业预计2025年完成百吨级产线建设;海外方面,日本石油巨头出光兴产计划2027-2028年实现年产千吨硫化锂的全固态电池量产。

公开资料显示,该路线主要布局厂商众多,包括有研新材、容百科技、当升科技、恩捷股份、天赐材料、瑞泰新材、中科固能、厦钨新能、丰元股份、道氏技术、圣阳股份等。

硫化锂研发进度及产能规划:

资料来源:GGII、粉体网、北极星储能网、行行查

资料来源:GGII、粉体网、北极星储能网、行行查

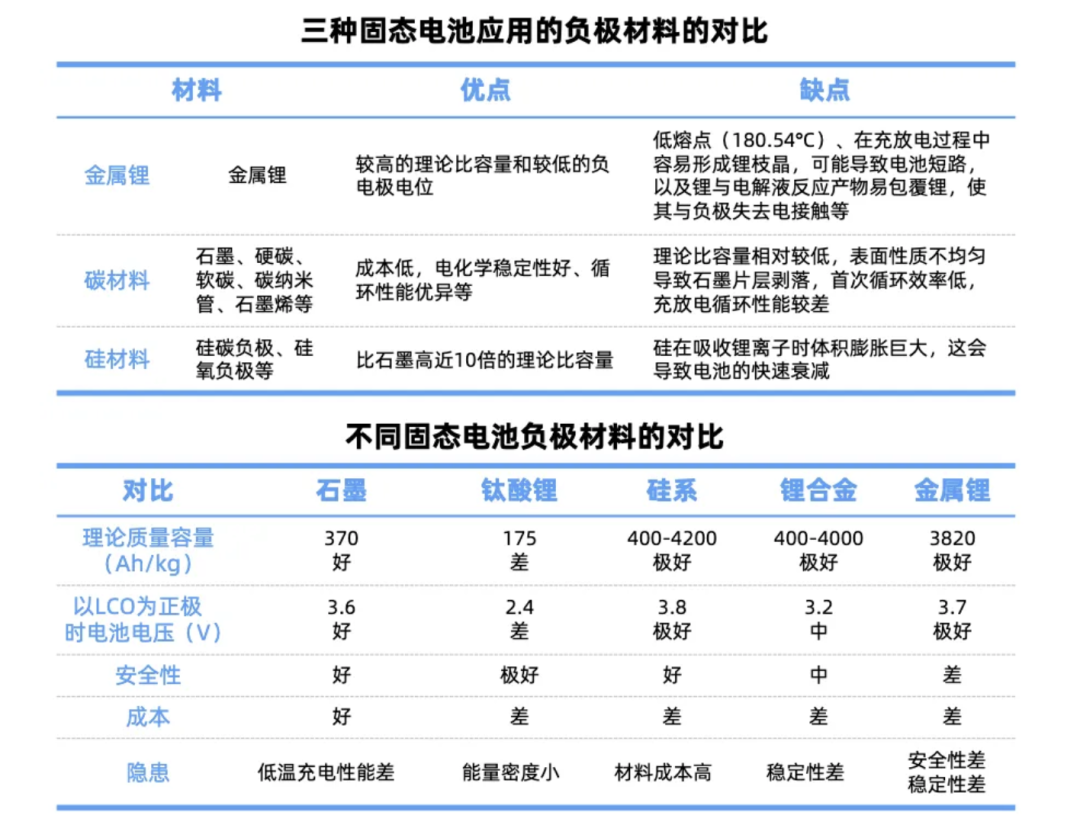

2、负极材料

负极方面,中期以硅碳负极为主导,未来向锂金属负极迭代。

当前石墨负极材料是液态电池应用成熟的技术类型,随着性能提升的要求不断提高,石墨负极的性能已经逐步接近理论值。

后续来看,硅由于具备较高的理论比容量(石墨372mAh/gVS硅4000 mAh/g),有望成为中期适配固态电池的负极材料。

不过硅具有易膨胀、导电性较差的弱点,因此具备较高的理论比容量、低电极电位的金属锂,成为固态电池朝向高能量密度尤其是突破500Wh/kg的主要技术方向。

硅基负极:从企业布局情况来看,目前在硅基负极领域进展比较快的企业主要为传统锂电负极生产企业如翔丰华、璞泰来、杉杉股份、贝特瑞、尚太科技、中科电气等。此外,上海洗霸、硅宝科技、新安股份、道氏技术、中一科技、石大胜华、鹿山新材、滨海能源等企业也依托自身产业链优势布局硅基负极。

金属锂负极:在理论高能量密度和快充性能下,金属锂负极具有优良的开发前景。现阶段锂金属负极发展阶段还处于从实验室向产业化过渡的阶段,部分企业如赣锋锂业、宁德时代已发布基于锂金属负极的固态电池样品;盛新锂能和华丰股份等厂商在该领域也有所布局。

欧阳明高院士在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上提出分阶段目标:

2027年实现石墨/低硅负极硫化物全固态电池(200-300Wh/kg);

2030年高硅负极电池(400-500Wh/kg);

2035年锂负极电池(500-1000Wh/kg)。

资料来源:行行查

资料来源:行行查

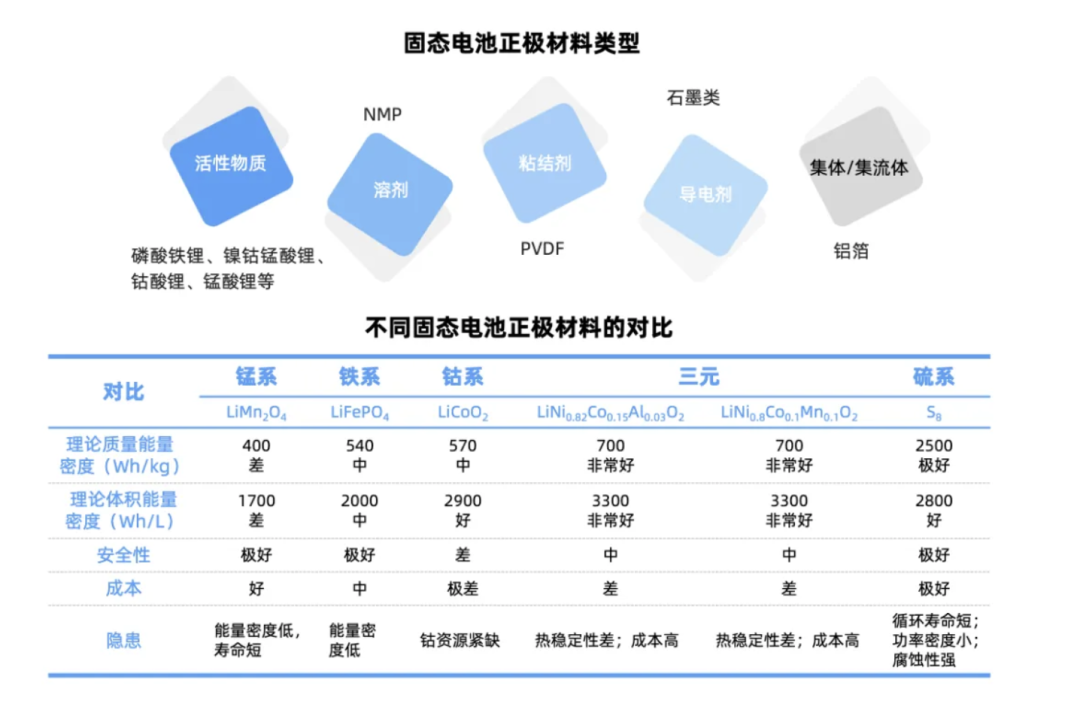

3、正极材料

正极材料中,目前以高镍三元为主导,高镍三元可以匹配短期需求,未来或向高性能材料富锂锰基等方向升级。

三元材料:可以直接匹配固态电池的正极材料需求,由于固态电池的电化学窗口更宽,因此可以兼容更高电压的正极材料,从而进一步提升能量密度,如超高镍、富锂锰基等。

富锂锰基:拥有较高的比容量和电压,成为固态电池下一代高能量密度的研发重点之一。

公开资料显示,容百科技、当升科技、振华新材、格林美等厂商在超高镍三元和富锂锰基技术都在加码布局,中伟股份、厦钨新能、道氏技术、华友钴业、力王股份等厂商也有相关技术路线布局。

资料来源:行行查

资料来源:行行查

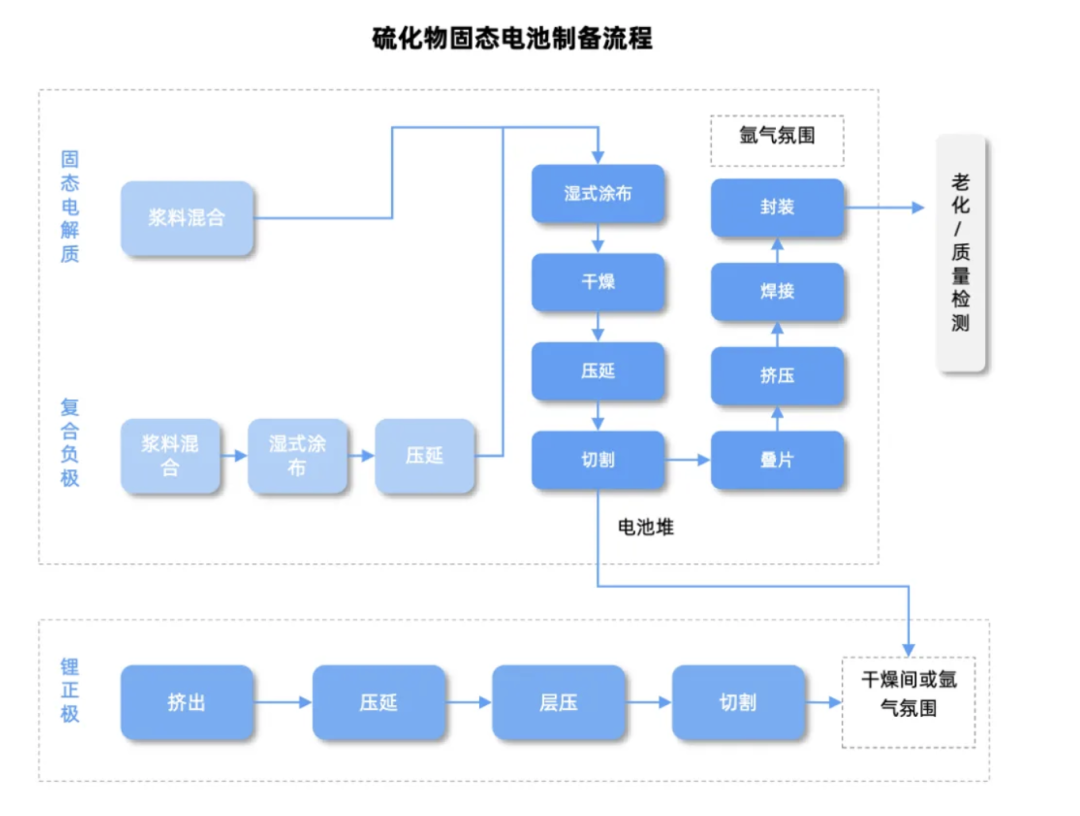

4、固态电池设备

全固态电池在设备环节的变化较大,特别是前段设备的价值量及占比明显提升。

前段:干法电极设备及固态电解质干法成膜设备有望逐步替代传统湿法设备。目前包括纳科诺尔、曼恩斯特、先导智能、赢合科技、利元亨、灵鸽科技、信宇人、金银河等设备厂全面布局干法工艺设备,随着设备和材料端的共同发力,固态电池的产业化进程有望加速。例如,纳科诺尔参股子公司清研纳科已于2024年建成首条锂电池用干法电极全自动化贯通线,并计划在2025年10月推出GWh级干法电极自动化产线。

中段:仅可用叠片机(搭配软包),且对叠片机的精度和稳定性要求提升,此外无需注液机,新增等静压机这一核心致密化设备。等静压机是从设备或工艺上解决固固界面问题的关键设备。目前国内宁德时代、比亚迪、先导智能、利元亨等头部企业均在等静压工艺上有深入布局,且已形成相关专利,纳科诺尔等企业也在积极研发等静压设备。

后段:固态电池要求大压力化成,化成压力要达到60~80吨,由此产生高压化成分容设备需求。该环节中,利元亨为固态电池厂商清陶能源陆续提供化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备;先导智能为宁德时代、辉能科技等提供固态电池产线;华自科技迭代锂电后段生产设备等产品与技术,目前已向头部锂电厂商交付半固态电池量产线。此外,固态电池测试设备包括武汉蓝电等厂商率先布局。

资料来源:行行查

资料来源:行行查

03

全球固态电池产业格局

从全球固态电池产业化进程来看,日本先行,中国引领,美韩加速。

日韩和欧美在全固态电池方面布局早、研发力度大,中国在锂电技术方面具备全球领先实力。

日本研发固态电池多年,技术发展上具备较为深厚的经验,在2007年就已经启动“下一代汽车用高性能蓄电系统技术开发”项目,并设定2030年的发展目标;设立官-产-学联盟,举电池和车企等多方之力推动固态电池应用落地。

日本整车厂:重点布局硫化物路线,本田明确将于2025年1月开始试生产全固态电池;丰田等技术较为领先,最新宣布2026年开始量产全固态电池,到2030年产能计划达到9GWh。

韩国电池厂:三星SDI和LGES均布局硫化物技术路线,SKOn布局聚合氧化物复合材料、硫化物双路线,三家均计划在2027-2030年实现量产或商业化。

美国电池厂:主要依靠初创企业攻克固态电池技术。Factorial、QuantumScape(QS)和SolidPower三大固态电池初创公司分别与奔驰、大众和宝马三家欧洲车企建立起合作关系,目前全固态电池均处于送样测试阶段,技术路线相对多元。

国内车厂&电池厂:包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、马车动力、辉能科技、鹏辉能源、蜂巢能源、中创新航、清陶能源、卫蓝新能源等都已入局固态电池。此外包括合源锂电、固定锐能源、瑞固新材、易华新能源、合源锂创、中科融能、欣界能源、冠盛东驰等厂商也加码布局。

目前我国多数企业全固态电池聚焦高镍三元 硫化物电解质 硅碳负极的技术路线。

当前半固态电池已经实现产业端落地,技术上在逐步成熟,为后续全固态的进一步发展奠定良好的技术和应用基础,有望加速推进全固态电池的产业化。

整体来看,海外企业全固态电池计划量产时间集中在2026-2030年,技术路线以硫化物为主要方向。国内预计产业化取得进展的时点集中在2027-2030年左右。

VIP复盘网

VIP复盘网